Les membres de l’Afas publient régulièrement des articles. Ils sont à retrouver ici :

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

La maladie de Borna (du nom de la ville de Borna en Allemagne) est connue depuis le XVIIe siècle chez les chevaux et les moutons. L’intérêt pour la maladie de Borna s’est accru en médecine vétérinaire à partir de 1993 suite à la découverte d’autres espèces sensibles (chat, autruche, bovins, chien…) et de son extension géographique (Etats-Unis, Suède, Israël, Japon...). En 2000, avec la collaboration du centre de référence sur la maladie de Borna de Berlin (Pr Hans Ludwig, Institut Robert Koch), nous avons signalé la présence de ce virus et de ses anticorps chez 73 chevaux français [1]. La même année, l’équipe de notre confrère S. Zientara rapportait également la présence d’anticorps chez des chevaux français [2].

A cette époque, on ne connaissait qu’un seul virus de la maladie de Borna, dénommé Mammalian 1 orthobornavirus ou BoDV-1. La maladie, caractérisée par des troubles nerveux dus à une méningo-encéphalite, est surtout connue en Allemagne, en Autriche et en Suisse et elle est souvent asymptomatique. La persistance de ce virus dans l’environnement est liée à un réservoir infecté permanent, la musaraigne bicolore (Crocidura leucodon) [3]. Depuis un peu plus d’une décennie, d’autres bornavirus ont été décrits chez des oiseaux Passeriform 1/2 bornavirus, Psittaciform 1/2 bornavirus, Waterbird 1 bornavirus) puis chez des écureuils («variegated squirrel bornavirus 1» ou Mammalian 2 orthobornavirus ou VSBV-1). Contrairement aux bornavirus aviaires, ce VSBV-1 hébergé par des écureuils exotiques (écureuil multicolore ou Sciurus variegatoides et écureuil de Prévost ou Callosciurus prevostii), identifié en 2015, a provoqué des encéphalites mortelles chez l’Homme en Allemagne (cf. Ecureuil multicolore et écureuil de Prévost : risque zoonotique lié au bornavirus VSBV-1, publié sur ce site en 2017). Ces cas d’encéphalites ont peut-être réactivé les discussions sur le rôle zoonotique potentiel de la maladie de Borna, surtout soutenu par l’équipe de l’Institut Koch de Berlin [4] considérant que certains troubles psychiatriques pouvaient être provoqués par ce virus. Si l’origine virale des troubles psychiatriques a toujours été très difficile à démontrer et était très controversée, la démonstration récente de cas d’encéphalites mortelles liés au BoDV-1 en Allemagne, notamment en Bavière, démontre que la maladie de Borna s’avère effectivement une zoonose à surveiller.

Après que trois publications aient signalé pour la première fois l’émergence des premiers cas d’encéphalite mortelle provoqués par le BoDV-1 en 2016 chez trois personnes immunodéprimées après une greffe [5] et deux autres cas non transplantés [6,7], Niller et al. [8] ont recherché le BoDV-1 dans les prélèvements cérébraux réalisés en Bavière entre 1999 et 2019, soit 56 cas mortels d’encéphalites humaines pouvant être d’origine virale. Huit malades se sont révélés positifs, dont deux cas d’immunodépressions après transplantation d’organe. Deux cas supplémentaires ont été identifiés à Munich.

Les symptômes rapportés ont été principalement une migraine et une hyperthermie suivies de signes neurologiques (troubles de la démarche, confusion, perte de la mémoire, convulsions puis progressivement perte de la conscience conduisant à un coma profond et à une perte des réflexes du tronc cérébral. Les patients sont décédés dans les 16 à 57 jours suivant leur admission à l'hôpital. Chez sept patients, l'analyse initiale du LCR a révélé une augmentation du nombre de leucocytes : 9-343 leucocytes par μL (normal : < 5 leucocytes par μL). Seuls les huit patients positifs lors de la recherche du virus possédaient des anticorps (IgG) dans leur LCR et leur sérum. Ces anticorps étaient parfois indétectables lorsque les patients étaient admis à l'hôpital mais augmentaient rapidement par la suite.

Les patients vivaient dans des zones rurales ou suburbaines et leurs activités auraient pu les mettre en contact avec des musaraignes infectées, en particulier les patients propriétaires de deux chats qui leur amenaient régulièrement des petits mammifères, y compris des musaraignes.

Ces huit nouveaux cas d’encéphalite mortelle associée à une infection zoonotique par le BoDV-1 dans le sud de l'Allemagne entre 1999 et 2019, avec les six cas précédemment publiés, suggèrent que cette encéphalite virale, bien que relativement rare, doit être recherchée dans les zones d'endémie à BoDV-1, en particulier chez les patients immunodéprimés. Le risque de transmission iatrogène par transplantation d'organes doit être aussi considéré.

[2] Galabru J. et al. Borna disease virus antibodies in French horses. Vet. Rec., 2000, 147, 721-722.

[3] Hilbe M. et al. Shrews as reservoir hosts of Borna disease virus. Emerg. Infec. Dis., 2006, 12, 675-677.

[4] Ludwig H. et Bode L. Borna disease virus: new aspects on infection, disease, diagnosis and epidemiology. Rev sci tech Off int Epiz, 2000,19, 259-288.

[5] Schlottau K. et al. Fatal encephalitic Borna disease virus 1 in solid-organ transplant recipients. N Engl J Med, 2018, 379: 1377–79.

[6] Korn K. et al. Fatal encephalitis associated with Borna disease virus 1. N Engl J Med, 2018, 379 1375–77.

[7] Coras R. et al. Severe bornavirus-encephalitis presenting as Guillain-Barré-syndrome. Acta Neuropathol, 2019, 137, 1017–19.

[8] Niller H.H. et al. Zoonotic spillover infections with Borna disease virus 1 leading to fatal human encephalitis, 1999–2019: an epidemiological investigation. Published on line January 7, 2020, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(19)30546-8.

Alain Delacroix

Professeur honoraire, chaire "Chimie industrielle - Génie des procédés" du Conservatoire national des arts et métiers

De nos jours, la mode est au bio et au naturel. On mange végétarien, végane, flexitarien, «fructivore», «insectivore», etc. L’adjectif chimique est devenu très péjoratif et cristallise toutes sortes de peurs plus ou moins rationnelles. Pourtant la chimie, qui est la science de la transformation de la matière, est liée à l’origine de notre existence, et l’industrie chimique est la mère de toutes les industries. La méconnaissance de ce domaine, effective ou simulée, est alimentée par les médias, où la peur garantit l’audience.

Mais les plantes ont fait de la chimie avant nous et cette chimie est-elle aussi inoffensive qu’on veut le croire ? Les plantes créent des molécules pour croître mais aussi pour se défendre de leurs prédateurs ; ces molécules sont toxiques et se cachent dans les légumes et les condiments que nous consommons tous les jours. Nous allons en donner quelques exemples.

Le citron, outre l’acide citrique qui abîme les dents, contient des furocoumarines, dont le psoralène, agent photosensibilisant qui augmente le risque de mélanome. Son cousin, le bergaptène, présent dans le zeste des agrumes, doit être éliminé, par distillation, des huiles essentielles de citron ; cette opération, qui est à la base du génie chimique, rend cette huile moins naturelle ! On a montré aussi que ces molécules présentes dans le pamplemousse perturberaient l’assimilation de nombreux médicaments.

Le céleri, qui ne ressemble pourtant pas à un agrume, contient également des furocoumarines, qui conduisent à des dermatites chez les agriculteurs et les transformateurs de ce légume. Il peut donc être dangereux de s’exposer au soleil après avoir consommé du céleri. Il contient aussi des nitrates, qui se transforment en nitrites dans la bouche. Ces nitrites naturels ont évidemment les mêmes propriétés que ceux qu’on ajoute dans la charcuterie et qui sont classés cancérigènes probables !

La tomate, considérée longtemps comme une plante ornementale, est consommée depuis relativement peu de temps (tout comme la pomme de terre). Elle contient de l’alpha-tomatine, un glycoalcaloïde toxique, davantage présent dans les tomates vertes. Quand la tomate est trop mûre, elle peut se couvrir de moisissures naturelles qui produisent de la patuline, petite molécule très toxique pour les animaux à sang chaud, dont l’homme.

Que se passe-t-il lorsqu’on prépare une salade de tomate ? On ajoute du vinaigre, qui est de l’acide acétique dilué, du sel, de la moutarde et peut être du poivre ou du piment.

Le sel, qui est du chlorure de sodium contenant beaucoup d’oligo-éléments, s’il est naturel, doit être un peu enrichi en iode pour éviter goitre et crétinisme et en fluor pour protéger les dents.

La graine de moutarde contient quant à elle de la sinigrine (qu’on trouve aussi dans les choux de Bruxelles et les brocolis). Lorsque la graine est écrasée, la sinigrine est dégradée en isothiocyanate d’allyle, qui donne son goût piquant à la moutarde et qui défend aussi la plante contre les herbivores. L'isothiocyanate d’allyle est moyennement toxique mais, pur, il doit être manipulé avec précaution.

![]()

Ajoutons du piment dans notre salade. Il contient de la capsaïcine, poison mortel en grande quantité – sa dose létale LD50 est inférieure au mg/kg par injection chez la souris. On prend moins de risques en mettant du poivre, la pipérine qu'il contient ayant une dose létale nettement inférieure.

Que se passerait-il si l’on avait fait le choix de se préparer une salade de pommes de terre ? Celles-ci contiennent de la solanine, qui est un glycoalcaloïde toxique, qu’on trouve particulièrement dans sa peau et ses yeux. La solanine provoque des effets inquiétants mais rarement mortels. La pomme de terre consommable en contient moins de 25 mg/100 g, mais cette concentration augmente si la pomme de terre est exposée longtemps à la lumière ou stockée au froid.

Continuons notre repas avec du poisson aux épinards. Ceux-ci contiennent des nitrates et de l’acide oxalique. Les nitrates, comme on l’a vu, se transforment en nitrites dans la bouche. Ils peuvent alors réagir avec les amines du poisson pour produire des nitrosamines très cancérigènes. Quant à l’acide oxalique, il est présent dans de nombreuses plantes que nous consommons (rhubarbe, oseille, etc.) ; il peut provoquer des problèmes rénaux et est mortel à hautes doses.

Ces exemples, parmi beaucoup d’autres, nous montrent que la chimie que font les plantes est très complexe et rarement inoffensive. Notre corps lui-même en rajoute car la chimie qui se produit dans notre bouche, notre estomac et notre intestin (qui est un magnifique réacteur de type presque piston !) est fort complexe aussi.

Rappelons aussi que la nature nous offre de somptueux poisons, dont la ricine, la toxine botulique, les aflatoxines et autres alpha-amanitine… sans compter tous ceux, à effets plus longs, que l’on obtient en cuisant nos aliments : acrylamide, amines aromatiques polycycliques…

En conclusion, cette chimie que font les plantes n’est pas bonne par nature et seule la science permet de faire la part des choses.

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

En France, les démences de type Alzheimer (DTA) touchent près d’un million de personnes. Du fait d’une atteinte dégénérative et progressive des neurones cérébraux, elles se traduisent principalement par une perte de la mémoire. Les lésions des DTA se caractérisent par une accumulation dans les neurones de la protéine tau (tauopathie) avec des dépôts amyloïdes. Depuis longtemps, des similitudes avaient été suggérées entre la maladie d’Alzheimer et la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) [1,2], la principale différence étant que cette dernière était transmissible alors que l’on n’avait jamais démontré formellement la transmissibilité d’une DTA (seule la transmission de l’amylose sans l’apparition de signes cliniques avait pu être observée dans les essais de reproduction expérimentale) [3]. Cependant une publication de 2018 signale la possibilité d’une transmission interhumaine sans greffe d’un tissu d'origine cérébrale [4]. Il s’agissait de huit personnes ayant subi une neurochirurgie, le plus souvent pendant l’enfance et présentant trois décennies plus tard une angiopathie cérébrale amyloïde.

Les chercheurs du laboratoire des maladies neurodégénératives au CEA (équipe de notre confrère Marc Dhenain) démontrent pour la première fois que l’on pouvait transmettre la maladie d’Alzheimer sous ses aspects cliniques et lésionnels par inoculation de tissu cérébral provenant de patients atteints de cette maladie [5]. Ce travail a pu être réalisé sur de petits lémuriens (Microcebus murinus), ces microcèbes mesurant 12 cm, pesant 60 à 120 g et considérés comme âgés à partir de 6 ans. Douze microcèbes adultes ont été inoculés avec des extraits cérébraux de personnes décédées de la maladie d’Alzheimer et ont été surveillés pendant 18 mois. Aucune altération n’a été observée pendant les 6 premiers mois post-inoculation (mpi), démontrant que l’inoculation n’était pas immédiatement en cause. Ce n’est qu’à partir de 12 mpi que les aspects cliniques et lésionnels d’une maladie d’Alzheimer sont apparus : troubles cognitifs, modifications de l’activité neuronale démontrée par un électroencéphalogramme, atrophie cérébrale. L’accumulation de la protéine tau et des dépôts amyloïdes (surtout proches du site d’inoculation) étaient peu importants chez certains primates mais il est possible que ces lésions auraient été plus importantes si l’on avait gardé les animaux au-delà des 18 mpi. Les six microcèbes témoins inoculés avec du tissu cérébral sain d’origine humaine n’ont présenté aucun symptôme ni aucune lésion.

Il s’agit de la première démonstration de l’induction de signes cliniques associés à l’inoculation de cerveaux humains «Alzheimer», renforçant ainsi l’hypothèse d’une origine «prion» non limitée à la MCJ. Comme la MCJ, la maladie d’Alzheimer ne peut pas être considérée comme une maladie contagieuse. Cette affection pourrait être transmise dans des circonstances exceptionnelles, justifiant de recommander des précautions particulières lors d’une intervention en neurochirurgie.

D’ailleurs on a pu suspecter la transmission de lésions qui rappellent celles d’une DTA chez l’Homme dans des circonstances exceptionnelles (injections d'hormone de croissances issues de cerveaux, procédures neurochirurgicales lourdes, en général en association avec des greffes de tissus d'origine cérébrale) mais sans pouvoir le démontrer formellement. D’autres maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie de Huntington, pourraient aussi avoir des propriétés communes avec les prions, dont leur transmissibilité.

[2] Lefrançois Th. et al. Démences de type Alzheimer et encéphalopathies spongiformes : analogies et théories nouvelles. Médecine/Sciences, 1994,10, 1141-1143.

[3] Goudsmit J. et al. Evidence for and against the transmissibility of Alzheimer disease. Neurology, 1980,30,945-950.

[4] Jaunmuktane Z. et al. Evidence of amyloid‐β cerebral amyloid angiopathy transmission through neurosurgery. Acta Neuropathologica, 2018, 135,671–679 (https://doi.org/10.1007/s00401-018-1822-2).

[5] Gary C. et al. Encephalopathy induced by Alzheimer brain inoculation in a non-human primate. Acta Neuropathologica Communications, 2019, 7, 126 (https://doi.org/10.1186/s40478-019-0771-x)

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

En janvier 2018, un vétérinaire et le technicien qui l’accompagnait ont présenté des symptômes de type grippal peu de temps après être intervenus (72 heures et 48 heures respectivement) pour effectuer des écouvillonnages nasaux dans un élevage de 1000 truies gestantes atteintes d’un épisode aigu de grippe saisonnière classique (avec une hyperthermie, une dyspnée et une toux pendant 2 à 3 jours). Notre confère, suspectant une contamination d’origine porcine, a effectué aussi deux écouvillonnages sur lui-même, cinq à six jours après la visite. Les trois prélèvements réalisés sur les truies ainsi que les deux réalisés chez le vétérinaire ont effectivement révélé qu’il s’agissait du même virus.

Une enquête épidémiologique a permis de découvrir que le virus avait été probablement introduit dans l’élevage de truies par un employé qui, selon l’éleveur, présentait un syndrome grippal quelques jours avant l’atteinte des truies. Cet employé avait pris une douche et revêtu des vêtements de protection mais n’avait pas porté de masque et de gants. De même, le vétérinaire et le technicien ne portaient pas d'équipement de protection individuelle lors de la manipulation des truies malades.

L’intérêt de cette étude réalisée par une équipe pluridisciplinaire [1] est d’une part, d’avoir démontré une transmission bidirectionnelle d’un virus influenza H1N1 [1] et d’autre part, d’avoir identifié qu’il s’agissait du virus H1N1 de la première pandémie grippale du XXIe siècle, apparue en 2009 en Amérique du Nord (à l’époque où l’OMS annonçait que le risque pandémique serait probablement lié au virus H5N1 de la «grippe aviaire»). En 2009, ce virus grippal humain, dénommé influenza A(H1N1)pdm09 (ou pH1N1) s’est rapidement propagé aussi dans les élevages porcins, le porc et l’Homme étant sensibles aux mêmes virus influenza. On l’a ensuite retrouvé dans des grippes humaines saisonnières de même que sous une forme enzootique dans de nombreux élevages porcins.

Si l’on sait que l’exposition professionnelle aux porcs est un facteur de risque pour l’Homme [3], des cas de transmissions bidirectionnels d’un épisode grippal ont été rarement démontrés. Comme le virus pH1N1 circule depuis 2009 dans l’espèce porcine, des réassortiments peuvent se produire, représentant ainsi un risque accru pour la santé publique. Ces infections concomitantes par le virus pH1N1 rapportées dans cet article soulignent l’importance de la mise en œuvre des mesures de biosécurité ad hoc dans les exploitations porcines afin de prévenir la transmission du virus entre espèces mais aussi l’intérêt d’une vaccination annuelle contre la grippe pour les personnes travaillant dans la filière porcine. Ceci permettra, dans un contexte «une seule santé» de limiter le risque d’une transmission du virus pH1N1 du porc vers l’Homme et réciproquement de l’Homme vers le porc.

[2] Chastagner A. et al. Bidirectional Human–Swine Transmission of Seasonal Influenza A(H1N1)pdm09 Virus in Pig Herd, France, 2018. Emerging infectious diseases. 2019, 25 n°10, 1940-1943 (DOI: 10.3201/eid2510.190068).

[3] Ce risque de zoonose n’est pas limité au virus influenza comme le montre une étude récente de Taus et al. (Zoonoses and Public Health, 2019, https://doi.org/10.1111/zph.12633 : la séroprévalence d’une atteinte par le virus de l’hépatite E ou par Ascaris Suum chez les vétérinaires porcins autrichiens est multipliée par 1,5 ou 1,9 respectivement, ce facteur de risque disparaissant lors du port de gants. En revanche, la colonisation des cavités nasales par des Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM) reste multipliée par 4,8.

Patrice Debré

Professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université, membre de l’Académie nationale de médecine

Nous avons le sentiment de vivre une période charnière. Les nouvelles techniques génétiques ont des pouvoirs inouïs. Elles peuvent être utilisées pour modifier les cellules du corps, mais également les cellules reproductrices – spermatozoïdes et ovules –, ainsi même que les cellules présentes aux premiers stades de l’embryon.

De telles recherches sont encadrées, mais failles ou imprécisions subsistent. Ainsi, concernant les cellules souches somatiques – celles du corps –, le Code de la santé publique, qui entoure ces recherches, ne les autorise qu’à la condition qu’elles soient de nature à « étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ». Améliorer ? Dans améliorer il y a modifier. Ce terme autorise à modifier l’homme pour accroître les capacités de l’organisme, telle une meilleure acuité visuelle ou une plus grande résistance à l’effort. Où sont les « droits de l’homme » en la matière, jusqu’où vont-ils ? Où est la frontière entre ce qu’il nous est (et nous sera) désormais possible de faire et ce que nous devons (et devrons) nous interdire de faire ?

Concernant les cellules germinales, il est écrit qu’« aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne » et que « la conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryons humain à des fins de recherche ou la création d’embryons transgéniques ou chimériques est interdite ». La possibilité d’utiliser ces techniques sur des cellules germinales à des fins de recherche se heurte ainsi à l’interdiction d’en valider les conséquences.

En revanche, le législateur n’a pas souhaité limiter la création d’embryons chimériques. Il est en effet possible et autorisé d’introduire des cellules souches humaines pour les développer dans des embryons animaux (et vice versa d’ailleurs). Or les interdictions qui pèsent sur ces pratiques sont variables d’un pays à l’autre. Ainsi le 1er mars 2019, la création de chimères homme-animal a été autorisée au Japon et le ministère des Sciences et Technologies donnait son feu vert, le 24 juillet, à un projet d’étude visant à développer un pancréas étranger chez des rongeurs en utilisant des cellules souches humaines. De tels embryons de rats ou de souris pourraient ainsi produire un organe humain, par la suite utilisable pour une greffe. Ces expériences ouvrent bien évidemment d’incroyables perspectives ! Celles-ci soulèvent aussi de nombreuses questions. Certes, les animaux d’expérience restent actuellement limités aux rongeurs et leur taille donne peu de chances, aujourd’hui, à une utilisation en transplantation humaine. Mais des expériences de cet ordre pourraient se faire chez le porc, la chèvre, ou même chez des primates non humains. Sans attendre la création et l’exploitation d’une telle ménagerie, que se passerait-il si quelques cellules souches, lors de ces expériences japonaises, migraient inopportunément dans le cerveau de ces petits rongeurs ou au niveau du visage. Va-t-on les laisser avoir une (mini) conscience humaine ? Verra-t-on des animaux à face humaine ?

Autant de questions plus délicates les unes que les autres.

La loi ne peut pas répondre à toutes.

Il y va aussi de la responsabilité de chacun. Comment la mobiliser mieux que par la connaissance et la réflexion ? C’est l’un des aspects essentiels de la mission que s’est donnée l’AFAS, participer à la diffusion de la connaissance et aider à la réflexion. Pour plus de responsabilité individuelle et collective.

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

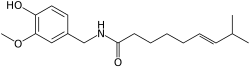

Cet été nous avons été alertés à plusieurs reprises par les médias comme par le site Internet consacré aux maladies émergentes (ProMaid) à propos d’une invasion progressive de plusieurs pays européens par des tiques dites géantes. Ce fut le cas en juillet dernier au Pays-Bas, pays jusque-là indemne. Il s’agit principalement de l’espèce Hyalomma marginatum, tique dure reconnaissable à son long rostre et à ses pattes bicolores (anneaux blanchâtres aux articulations). Elle est deux fois plus grosse qu'Ixodes ricinus. A jeun, la femelle mesure 5 mm de long pour atteindre 2 cm lorsqu’elle est gorgée. Cette tique présente un cycle à deux hôtes (et non trois comme la plupart des tiques dures). Leurs larves infestent des petits vertébrés (lièvres, lapins, hérissons, oiseaux souvent présents au sol…) alors que les adultes seront retrouvés chez les grands vertébrés (sangliers, ruminants domestiques et sauvages, et surtout les chevaux). La particularité de ces tiques est d’être chasseuses. Contrairement à Ixodes ricinus qui se positionne sur des végétaux pour tomber sur l’hôte pour se fixer, Hyalomma marginatum se cache dans le sol, repère sa proie et se dirige vers celle-ci. Cette tique géante peut poursuivre sa cible pendant 10 mn, voire plus sur une distance jusqu’à 100 m.

Ces tiques ne sont pas nouvelles pour la France car elles sont connues depuis plusieurs décennies en Corse mais elles se sont aussi installées plus récemment en France continentale, en région méditerranéenne principalement [1]. Elles sont aussi présentes au Maghreb, dans la péninsule Ibérique, de l’Italie à la Turquie, autour de la mer Noire, dans le Caucase, au sud de la Russie. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) a publié en janvier dernier une carte signalant la présence ou non de Hyalomma marginatum (figure 1). Le CEPCM souligne cependant que certains signalements ponctuels ne signifient pas une installation pérenne de ces tiques, en particulier au nord de l’Europe. L’introduction de ces tiques pourrait être soit le fait d’un transport par des oiseaux migrateurs (hypothèse retenue pour les tiques découvertes en Allemagne), soit la conséquence de l’importation de chevaux ou de bovins infestés par des tiques adultes.

Dès 2009, notre confrère Stephan Zientara nous alertait sur les risques liés à ces tiques, notamment vectrices potentielles de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo (FHCC), maladie humaine caractérisée par des symptômes sévères et un taux de létalité parfois élevé, en recrudescence en Europe orientale [2]. Cette alerte était justifiée puisque des cas autochtones de FFCC ont été observé en 2016 en Espagne (l’un dû à une morsure de tique, l’autre d’origine nosocomiale) [3]. Un autre danger représenté par ces tiques est la transmission de la fièvre boutonneuse, due à Rickettsia aeschlimannii. Ce danger est d’autant plus sérieux que le site ProMaid a signalé le 19 août dernier [4] un cas humain de fièvre boutonneuse en Allemagne chez un propriétaire de chevaux. Ce dernier avait envoyé la tique qui l’avait mordu à l’université de Hohenheim pour identification avant d’être hospitalisé quelques jours plus tard avec les symptômes alarmants d’une fièvre boutonneuse, rapidement jugulée par une antibiothérapie. Rickettsia aeschlimannii avait été isolée de la tique. Ce cas autochtone est d’autant plus inquiétant que, dans une étude épidémiologique sur Hyalomma marginatum et Hyalomma rufipes en Allemagne, la moitié des 18 tiques identifiées étaient porteuses de Rickettsia aeschlimannii [5].

L’émergence de ces tiques géantes ajoute de nouveaux risques infectieux liés aux tiques dans plusieurs territoires jusque-là indemnes. Elle démontre l’importance d’une prévention constante contre les morsures de tiques en général, la nécessité de mieux connaître les risques grâce aux travaux de l'Inra, du Cirad et de l'équipe de l’unité de recherche en maladies infectieuses et tropicales émergentes de l’université d’Aix Marseille, consacrés aux tiques et aux maladies qu’elles transmettent.

[2] Zientara S. 2009. La fièvre hémorragique de Crimée-Congo est en recrudescence en Europe orientale. Bull Epid Santé Anim Alim, 33:13.

[3] Negredo A et al. 2017. Autochthonous Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in Spain. N Engl J Med, 377(2):154-161.

[4] PRO/AH/EDR. Spotted Fever - Germany: Rickettsia aeschlimannii via Hyalomma Tick - 19 août 2019.

[5] Chitimia-Dobler L et al. 2019. Imported Hyalomma Ticks in Germany in 2018. Parasites vectors, 12(1):134.

Résumé, par Chercheurs Toujours, de la conférence d'Yves Agid (membre de l'Académie des sciences, co-fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, professeur émérite de neurologie et biologie cellulaire, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris) du 30 janvier 2019 à l'Institut Pasteur - Partenariat AFAS / Chercheurs Toujours

Le terme maladie neurodégénérative fait peur. L'idée de vieillir n'est déjà pas très réjouissante. La perspective de perdre progressivement la mémoire, la conscience de soi, la motricité, la vue ou l'audition risque de gâcher une fin d'existence.

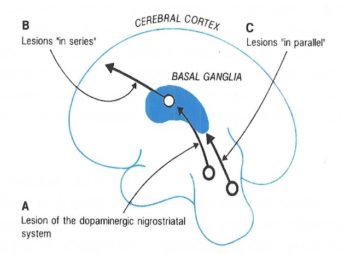

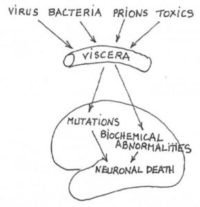

Les mécanismes intimes qui sont à l'origine de ces affections commencent à être décrits dans le détail, mais les causes en sont inconnues, sauf dans les rares cas de maladies héréditaires. De fait, la quasi-totalité de ces maladies sont sporadiques. Autrement dit, s'il y a à l'évidence des facteurs de prédisposition génétique, des facteurs de l'environnement sont nécessairement contributifs.

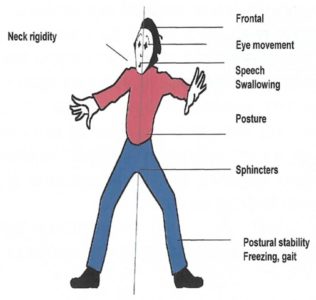

La maladie de Parkinson est une maladie du mouvement, caractérisée par lenteur, rigidité, et tremblement. L'affection est facile à identifier, mais le pronostic est difficile à établir.

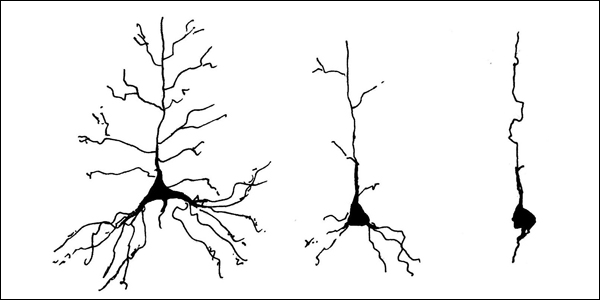

La perte des neurones dopaminergiques, présents dans la substance noire du cerveau, caractérise la maladie, dont les symptômes apparaissent lorsque plus de la moitié de ces neurones ont disparu. La présence de corps de Lewy dans la substance noire du cerveau est également propre à la maladie.

Le traitement par la L-DOPAMINE est actif chez 15 % des malades, moins actif chez 70 % et inactif chez 15 % d'entre eux. Cependant, il ne doit pas être commencé trop tôt car le médicament peut être toxique pour les neurones et ses effets bénéfiques diminuent avec le temps. La stimulation à haute fréquence du noyau sous-thalamique est efficace dans les formes évoluées de la maladie.

Sauf cas exceptionnel, la maladie n'est pas héréditaire. Par ailleurs, la contribution de facteurs environnementaux à son développement a été longtemps ignorée. Mais depuis quelques années, des protéines pathologiques ont été reconnues non seulement au sein du système nerveux mais aussi dans des organes périphériques comme l'intestin. Bien plus, ces protéines sont capables de migrer des organes périphériques vers le cerveau.

Mais comment sont produites ces protéines anormales ? Comment migrent-elles ? Jouent-elles vraiment un rôle dans la genèse et l'évolution de la maladie de Parkinson ? Autant de questions sans réponse aujourd'hui. Cependant, les principaux mécanismes de la mort neuronale étant maintenant connus, on devrait prochainement être capable de ralentir, voire stopper l'évolution du processus pathologique. Les succès actuels de la thérapie cellulaire et génique sont attendus pour soulager les patients.

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

Les nuisances liées aux éoliennes évoquées par les riverains ne sont pas récentes et de nombreux rapports témoignent de la complexité pour démontrer un éventuel effet nocif. Cet effet peut être lié en particulier aux nuisances sonores.

A ce sujet, le dernier rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), publié en mars 2017, «précise que les données disponibles ne mettent pas en évidence d’argument scientifique suffisant en faveur de l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Les connaissances actuelles en matière d’effets potentiels sur la santé liés à l’exposition aux infrasons et basses fréquences sonores ne justifient ni de modifier les valeurs limites existantes, ni d’étendre le spectre sonore actuellement considéré».

Deux mois plus tard, le rapport de l’Académie nationale de médecine [1] présenté par le Pr Patrice Tran-Ba-Huy confirmait que «les nuisances sanitaires semblent avant tout d’ordre visuel (défiguration du paysage et ses conséquences psycho-somatiques) et à un moindre degré, sonore (caractère intermittent et aléatoire du bruit généré par les éoliennes d’anciennes générations). Au plan médical, le syndrome des éoliennes réalise une entité complexe et subjective, dans l’expression clinique de laquelle interviennent plusieurs facteurs. Certains relèvent de l’éolienne, d’autres des plaignants, d’autres encore du contexte social, financier, politique, communicationnel» et «la crainte de la nuisance sonore serait plus pathogène que la nuisance elle-même (effet nocebo)».

Mais les éoliennes peuvent-elles aussi présenter des nuisances pour les animaux ?

On connaît surtout la mortalité animale liée aux éoliennes concernant les oiseaux migrateurs, les rapaces et les chiroptères, du fait de collisions. C’est pourquoi, depuis plus d’une quinzaine d’années, il existe un partenariat entre la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), le ministère de l’Ecologie et les représentants de la filière éolienne autour d’un «Programme éolien et biodiversité» pour limiter les impacts potentiels des parcs éoliens et préserver ainsi la biodiversité. Dans le cadre de ce partenariat, la troisième édition du séminaire «Eolien et biodiversité» de 2017, parue le 18 mai 2018 [2], souligne surtout les problèmes liés à l’avifaune.

L’implantation d’un parc éolien en Loire-Atlantique en 2012 semblerait à l’origine du «syndrome des éoliennes» chez certains riverains (maux de tête et insomnies) mais aussi de troubles dans deux élevages de bovins laitiers (mammites, baisses de production et troubles du comportement), le premier comptant une trentaine de vaches Prim'Holstein, avec salle de traite à 1,3 km de l’éolienne la plus proche, et le second, 70 à 75 vaches en lactation avec robot de traite.

Dans le rapport établi le 4 avril 2016 pour le Groupe permanent pour la sécurité électrique en milieu agricole (GPSE) par le président Claude Allo et notre consœur Arlette Laval, les troubles ont débuté au moment des travaux de construction des éoliennes mi-2012, dans ces «deux élevages, associant infections mammaires, baisses de production et troubles du comportement..., avec refus des animaux à se déplacer dans certaines zones de l’élevage, voire sur la route, toujours au même endroit et, par des réactions en cours de traite, avec décrochement des gobelets trayeurs et traites incomplètes».

Trois séries d’expertises ont été réalisées : zootechniques, vétérinaires et électriques. La première expertise, en février 2015, a permis la mise en évidence d'un contaminant environnemental, Streptococcus uberis, dans le premier élevage (déjà atteint en 2012 par un staphylocoque coagulase négative). Dans le second élevage, aucun contaminant spécifique n'a été isolé sur les mammites subcliniques signalées, les problèmes en cours de traite étant «révélateurs de stress ou d’inconfort ressentis par les animaux».

Cependant, l’ensemble des mesures réalisées par le GPSE «n’a pas permis de mettre en évidence une tension anormale susceptible de modifier le comportement des animaux». De même, «les mesures effectuées pour les infrasons ne permettent pas de conclure que les éoliennes en génèrent à un niveau suffisant pour expliquer les désordres constatés».

Le rapport du GPSE «confirme la concomitance de l’installation et de la mise en service des éoliennes avec l’altération des performances et les troubles du comportement des animaux des deux élevages du site éolien». Ce rapport signale aussi l’intervention de géobiologues sollicités par les éleveurs qui auraient été d’une aide importante, sans renseignement précis à ce sujet (effet placebo ?). Le rapport du GPSE «ne peut exclure la transmission d’une nuisance par l’intermédiaire des failles et rivières souterraines, hypothèse cohérente avec la carte géologique des lieux et le fait que les deux élevages concernés sont situés dans la même zone géologique que les éoliennes en bordure de failles. Mais elle sera difficile à étayer dans l’état actuel de nos connaissances». L’arrêt des éoliennes suggéré dans ce rapport pourrait-il démontrer le rôle joué par celles-ci dans les deux élevages affectés ? Mais le coût de cet arrêt le justifie-t-il ? En fait, il semble peu pertinent dans la mesure où les désordres constatés ne sont pas d'origine électrique.

A la lecture de ce rapport et en l’état actuel de nos connaissances, il est difficile de conclure à une action des éoliennes en activité sur les troubles observés. Il n’y a pas de publications scientifiques ayant démontré une action nocive des éoliennes dans des élevages bovins dans d’autres régions ou d’autres pays, en particulier en Allemagne où il existe depuis plus longtemps qu’en France un important parc éolien. Les mammites subcliniques ne semblent pas être l’origine des modifications du comportement des vaches dans la salle de traite ou au robot de traite selon les experts. Selon le rapport du GPSE, «le point essentiel est la coïncidence chronologique entre les travaux d'accès, de câblage et de fondation, fin 2012, et les troubles du comportement». Mais il reste à démontrer que ces travaux aient pu jouer un rôle favorisant l'apparition des problèmes dans les deux élevages concernés, ce qui est particulièrement complexe. L’intervention de géobiologues n’est pas en faveur d’une explication scientifique [3].

Les champs électriques (en particulier les lignes électriques aériennes) et les champs magnétiques ont été souvent incriminés à tort dans des problèmes d’élevage (à l’origine de la création du GPSE en 1999) et il importait alors de mieux connaître les risques des courants électriques parasites dans les exploitations d’élevage. Dès 1993 (12 mars), un supplément technique de La Dépêche vétérinaire avait été réalisé par Henri Brugère sur ce sujet. Selon Henri Brugère [4], «à chacun son métier ! En cas de problème de santé animale, mieux vaut faire intervenir un vétérinaire que l’électricien. En cas de problème électrique, mieux vaut faire intervenir l’électricien que le géobiologue».

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

Le 17 juin dernier, Emilie H. est morte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob nouveau variant (vMCJ) à l’âge de 33 ans (c’est-à-dire de la maladie humaine due à l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine). Même si l’hypothèse ne peut être exclue, il est difficile de lier ce décès à une contamination d’origine alimentaire car il n’y a plus de cas humains de vMCJ depuis plusieurs années en Europe. Il pourrait s’agir d’une contamination d’origine accidentelle en 2010 lorsque Emilie H. travaillait dans un laboratoire Inra de Jouy-en-Josas (son contrat a durée déterminée a commencé en 2009 pour se terminer en 2012). En effet, Emilie H., réalisant des coupes au cryostat concernant des souris transgéniques humanisées inoculées avec le vMCJ (où la barrière d’espèce n’existe pas dans ce cas), s’est blessée le 30 mai 2010 avec un outil potentiellement contaminé qui a provoqué une coupure avec saignement (les deux gants de latex qu’elle portait ne l’ont pas protégée). Prise en charge par téléphone avec une infirmière 15 mn plus tard, sa plaie est désinfectée avec de l’eau de Javel. Inquiète, Emilie déclare cet accident de travail.

Sept années plus tard, en novembre 2017, les premiers symptômes apparaissent mais sa maladie ne sera diagnostiquée qu’en avril 2019 par la Cellule nationale de référence des maladies de Creutzfeldt-Jakob de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Celle-ci, après avoir mené une enquête, aurait conclu que l’origine de la maladie est compatible avec «une contamination accidentelle en milieu professionnel», du fait notamment de «l’exposition professionnelle à un agent bovin et/ou à l’agent de la maladie de Creutzfeldt-Jakob». Ceci peut être effectivement possible du fait que les seuls cas de contamination par le sang ont été observés avec le prion du vMCJ avec des temps d’incubation comparables (4 cas répertoriés au Royaume-Uni, dont 3 chez des sujets homozygotes ayant présenté la maladie).

L’affaire a été révélée, vendredi 21 juin, par Mediapart (Pascale Pascariello) : selon leurs informations, l’époux d’Emilie et ses parents ont déposé plainte pour «homicide involontaire» et «mise en danger de la vie d’autrui». Cette plainte est en cours d’étude au parquet de Versailles. Interrogé par Mediapart, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche explique qu'il vient de confier à l'Inspection générale de l'administration de l'Education nationale et de la Recherche ainsi qu’à l’Inspection santé et sécurité au travail une enquête nationale pour évaluer les mesures de sécurité des laboratoires de recherche sur les prions et vérifier, par ailleurs, dans quelles conditions est survenue la contamination d'Emilie à l'Inra.

Pour les avocats de la famille d’Emilie (Marc et Julien Bensimhon), toutes les précautions ont-elles été prises pour prévenir puis prendre en charge une éventuelle infection ? Quatre questions précises sont posées : la jeune femme avait-elle bénéficié de la formation nécessaire face au risque de contamination ? était-elle équipée des gants anti-coupures qui auraient pu prévenir l’accident ? le protocole qui impose une décontamination sur place et immédiate a-t-il été respecté ? l’Inra a-t-il veillé à la santé de la jeune femme après cet incident ?

Il est évident qu’un tel accident lié aux prions avec une contamination humaine est une première en France et dans le monde. Il amènera les laboratoires à revoir les mesures de biosécurité sur les agents pathogènes humains mortels pour lesquels il n’y a aucun traitement possible. Selon la réglementation sur la prévention des risques des travailleurs exposés à des agents biologiques pathogènes, les prions étaient classés parmi les plus dangereux (de niveau 3 sur une échelle croissante de 1 à 4). Ainsi, les travaux de recherche devaient être réalisés dans des laboratoires en milieu confiné de type P3.

Alain Delacroix

Professeur honoraire, chaire "Chimie industrielle - Génie des procédés" du Conservatoire national des arts et métiers

Le château et l’église de Rochechouart (Haute-Vienne) et les thermes de Chassenon (Charentes), entre autres, sont construits avec des pierres dont l’origine est restée longtemps mystérieuse. N. Desmaret, après son passage entre 1762 et 1771, décrit du granite à bandes d’origine plutonique ; Beausnil, en 1779, les appelle tuf volcanique. Les brèches de Rochechouart sont mentionnées officiellement la première fois dans un document préfectoral de 1809 intitulé « Les statistiques de la France, volume départemental de la Haute-Vienne ». On y trouve : « Brèches primitives. On donne cette dénomination à un agrégat qui occupe, dans la commune de Rochechouart, près d’un myriamètre [10 000 m] d’étendue. La découverte de cette brèche est nouvelle, et les minéralogistes qui l’ont observée ne sont pas d’accord sur sa nature ; les uns l’ont prise pour un ciment artificiel, les autres pour un produit volcanique. »

L’intérêt pour cette roche étrange ressemblant à un béton coloré, comportant à l’intérieur des cailloux de différentes tailles et un liant très fin, a fait l’objet de nombreux travaux scientifiques :

- en 1833, Manès imagine une origine volcanique,

- en 1858, Coquand pense à une origine sédimentaire,

- en 1859, Alluaud penche vers une origine pyrogène,

- en 1869, Mallard confirme l’hypothèse de Manès,

- en 1901, Le Verrier admet l’hypothèse de Coquand,

- en 1910, Glangeaud retravaille sur l’origine volcanique.

Entre 1935 et 1960, François Kraut, du Muséum national d’histoire naturelle de Paris, travaille sur ce sujet et pense accréditer une hypothèse confirmant une partie des précédentes. En 1967, il constate des analogies entre les brèches de Chassenon et les suévites du cratère d’impact du Ries en Allemagne. La visite de deux spécialistes du Meteor Crater et du cratère du Ries permet d’appuyer une nouvelle hypothèse d’un impact d’une météorite. En 1969, une équipe de géologues américains accompagnant François Kraut découvre des cônes de percussion sur les pierres d’un mur, ce qui accrédite la nouvelle théorie. Les brèches vont dorénavant porter le nom d’impactites.

Enfin, les thèses de P. Lambert (3e cycle en 1974, puis d'Etat en 1977) permettent de donner diverses informations sur les phénomènes liés aux chocs (minéraux choqués, cônes de pression), la taille du cratère et le type de météorite.

L’évènement s’est produit il y a un peu plus de 200 millions d’années (actuellement la datation 40Ar/39Ar donne 206,9 millions d'années à 0,3 ma près). Arrivée sur terre à la vitesse de 72 000 km/h, la météorite d’environ 1,5 km de diamètre et d’une masse de 6 milliards de tonnes a frappé le sol et s’est enfoncée en générant une onde de choc et en propulsant vers l’extérieur de nombreux éjectats. L’énergie cinétique s'est transformée alors en énergie thermique et de façon plus importante en énergie mécanique. La première a vaporisé la météorite et une partie des roches du sol. Les matériaux vaporisés sont retombés et ont conduit aux brèches, et dans le sol, il y a eu création de minéraux choqués et de cônes de pression. Depuis 200 millions d’années, le cratère a disparu en raison de l’érosion des sols mais une anomalie gravimétrique dans la région centrée sur le point d’impact confirme la fracturation du socle sur la zone concernée. Cette structure créée par l'impact d'une météorite géante s'appelle astroblème, du grec astron, astre, et blema, coup.

Actuellement, de très nombreuses recherches s’effectuent sur ce phénomène, en particulier sur la fragmentation ou non de la météorite. La notoriété de l’astroblème a permis de créer la Réserve naturelle nationale de l'astroblème de Rochechouart-Chassenon et le Centre international de la recherche sur les impacts et sur Rochechouart (CIRIR) [1].