Les membres de l’Afas publient régulièrement des articles. Ils sont à retrouver ici :

Pierre Potier

Ingénieur

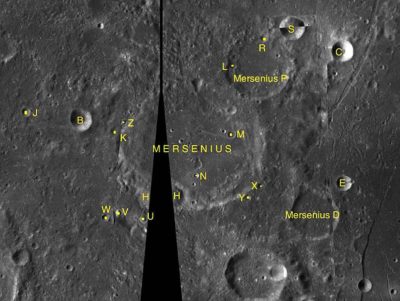

Paris 1630, place Royale (l’actuelle place des Vosges), le couvent des Minimes. Dans sa modeste cellule, un moine travaille à sa table. Il est vêtu d’un habit noir de laine grossière aux manches larges et d’un scapulaire à capuchon rond. Il a fait vœu de pauvreté et s’interdit à vie de manger viande, œufs et lait. On a peine à l’imaginer et pourtant cet humble personnage reçoit ici régulièrement les plus grands savants de France et d’Europe. Il joue un rôle essentiel dans la Révolution scientifique à l’origine de notre science moderne. Et un cratère sur la Lune porte aujourd’hui son nom !

Paris 1630, place Royale (l’actuelle place des Vosges), le couvent des Minimes. Dans sa modeste cellule, un moine travaille à sa table. Il est vêtu d’un habit noir de laine grossière aux manches larges et d’un scapulaire à capuchon rond. Il a fait vœu de pauvreté et s’interdit à vie de manger viande, œufs et lait. On a peine à l’imaginer et pourtant cet humble personnage reçoit ici régulièrement les plus grands savants de France et d’Europe. Il joue un rôle essentiel dans la Révolution scientifique à l’origine de notre science moderne. Et un cratère sur la Lune porte aujourd’hui son nom !

Mais revenons quelques années en arrière. Marin Mersenne est né en 1588 dans un hameau du Maine. Son éducation est prise en charge par l’Eglise. Il entre au collège de La Flèche, un de ces collèges d’excellence que les jésuites viennent d’établir. Il étudie ensuite à la Sorbonne. A 23 ans, il prend l’habit de l’ordre des Minimes. Il enseigne alors la philosophie à Nevers. Il publie quelques essais apologétiques contre les hérétiques et se fait remarquer par la qualité de son écriture et la force de ses arguments. A 31 ans, il est nommé au couvent de la place Royale, où il restera jusqu’à la fin de sa vie, à 60 ans.

L’Eglise s’allie à la science nouvelle

La lutte ouverte contre les hérétiques bat son plein. Non pas les protestants avec qui les relations en France sont plutôt apaisées depuis l’édit de Nantes, mais de nouveaux groupes aux idées dangereuses. Ainsi les naturalistes selon qui la nature a une âme et possède des pouvoirs magiques qui défient Dieu. Ainsi les sceptiques, qui doutent de tout, science et religion. Dans ce combat, Mersenne et les esprits les plus novateurs de l'Eglise trouvent une alliée dans la science : expliquer la nature, création de Dieu, voilà la meilleure riposte aux hérétiques.

La science, qui repose sur l’école scolastique et le dogme aristotélicien, connaît de violentes secousses. Kepler énonce, en 1609, ses lois du mouvement des planètes, dans un système héliocentrique, à partir des observations de Tycho Brahe. En 1610, c’est le coup de tonnerre de Galilée à Padoue avec ses observations à la lunette astronomique qui crédibilisent le système de Copernic. En Angleterre, Francis Bacon fait de l’expérimentation son credo. On est à l’aube d’une période de bouillonnement intellectuel qu’on désignera sous le terme de Révolution scientifique, qui voit peu à peu émerger le rejet de la tradition scolastique et le primat de l’expérimentation.

L’inventeur de la communauté scientifique

Mersenne embrasse cette cause avec enthousiasme. Tous les mercredis, il s’échappe de sa cellule et participe, boulevard Saint-Germain, aux réunions du cabinet des frères Dupuy, qui rassemble les adeptes de la nouvelle science, ou philosophie naturelle.

Convaincu de l’importance du partage de l’information, il met sur pied et anime un réseau de correspondants, qui prendra une ampleur considérable. Il y a des savants et érudits plus ou moins réputés comme Descartes, Gassendi, Roberval, Fermat, Pascal (père et fils), Huygens (père et fils), Toricelli, Hobbes, Kircher, Beeckmann, Peiresc, Mydorge, Bouillaud, Beaugrand. Il y a aussi le groupe, voulu par Mersenne, des amateurs, érudits séduits par la nouvelle philosophie naturelle ; ils sont musiciens, religieux, rentiers, avocats, médecins, enseignants, disséminés dans toutes villes de France.

Dans ce grand concert, Mersenne est le chef d'orchestre. «Il avait un talent particulier pour former de belles questions», dira Pascal. Il interroge plus souvent qu’il n’affirme. Il peut se montrer insistant. «Vous m'interrogez comme si je devais tout savoir», s'agace Descartes. Il suscite à dessein des polémiques et joue sur les rivalités. Le Minime n’a qu’un but : la recherche de la vérité ; c’est pour lui une tâche quasi sacerdotale.

Mersenne oriente les questions sur ses sujets de prédilection : la propagation du son, les cordes vibrantes, la théorie musicale, l’arithmétique, la géométrie, la chute des corps. Mais son éclectisme débridé lui fait aborder également l’hydraulique, la chimie, la botanique, la zoologie, l’astronomie, ainsi que d’innombrables sujets ponctuels tels que le projet du canal du Midi, l'ensorcelée de Vinneuf, le plus beau vers de Virgile, les dernières parutions à la foire des livres de Francfort, la façon la plus douloureuse de mourir, le projet du pont Marie ou la raison de la blancheur du sperme ! Nous découvrons des avocats, des médecins, des professeurs, en train de réfléchir sur la nature du son ou les vibrations de cordes, de mesurer la vitesse du son ou la chute des corps.

Environ 1100 lettres, échangées avec quelque 140 correspondants différents, ont été conservées. Leur lecture est une expérience exceptionnelle pour un historien des sciences. On se trouve plongé dans l’intimité des acteurs d’une science en construction. Certains échanges épistolaires sortent du lot, par exemple, ceux entre Mersenne et Descartes. Les deux personnalités sont très différentes. Descartes, qui a aussi étudié à La Flèche, est brillant, affirmatif, péremptoire, conceptuel. Mersenne est modeste, indécis, diplomate, concret. Pourtant, ils s’apprécient et se complètent. En quelques lettres, on peut ainsi assister à l’éclosion d’une théorie commune, comme celle de la variation dans le temps des amplitudes de vibration d’une corde pincée.

Il faut également mentionner les deux grands amis fidèles, tous deux de Provence : Peiresc, érudit et mécène principal du Minime, et Gassendi, ecclésiastique et grand astronome.

En prolongement de ce réseau, Mersenne crée, en 1635, une Academia parisiensis, précurseur de l’Académie des sciences qui sera fondée par Colbert trente ans plus tard.

Le minime ne quittera sa cellule que pour quelques voyages limités (guerre de Trente Ans oblige) : Hollande (rencontre de Beeckmann), Florence (Toricelli), Bordeaux (Fermat). Son combat contre les hérétiques, très violent dans sa jeunesse, s’émoussera avec le temps. Les hérétiques du début finiront par être fréquentables. En revanche, son intérêt pour les sciences et la musique ira croissant. Il écrira une quinzaine d’ouvrages, représentant un total estimé de 10 000 pages imprimées, dans les domaines de la théologie, des mathématiques, de la physique et de la musique.

Un pionnier de la nouvelle méthode expérimentale

Mersenne se fait le champion de l'expérimentation. Il fustige la lignée de vingt siècles de savants qui n’ont jamais pris la peine de vérifier l’expérience (légendaire) du forgeron de Pythagore, établissant la relation du son de l’enclume avec la masse du marteau. A la suite de Vincenzo Galilei (le père de Galilée), il procède à la vérification et met ainsi en évidence une erreur millénaire.

La nouvelle méthode expérimentale consiste non plus à faire de vagues observations mais à interroger la nature sur une question précise, en réalisant un montage expérimental ad hoc. L’expérience doit être objective, reproductible par un tiers, quantifiée et documentée. C’est une nouvelle disposition d’esprit qui va s’imposer peu à peu et qui va changer durablement la méthode scientifique. Il faut bien se rendre compte que Mersenne est alors dans la situation d’un pionnier. Il doit improviser et inventer les méthodes d’essai et de communication des résultats. La méthode expérimentale ne sera codifiée que plus tard, sous la houlette des académies des sciences en Angleterre, en France et en Italie.

Le mot expérience est probablement le mot qui revient le plus souvent dans la correspondance. Aucun débat ne se conclut sans ce mot fétiche. On en parle probablement beaucoup plus qu’on en réalise ! Le minime n’a ni le temps ni les moyens matériels de faire toutes les expérimentations qu’il souhaiterait.

Les mathématiques

Mersenne a traduit les grands auteurs grecs (Euclide, Apollonios, Archimède). Il affectionne la courbe cycloïde dont il donne l’équation et soumet à ses amis des problèmes qui lui sont liés, exercice où il excelle. Il déclare l’impossibilité de la quadrature du cercle. Il est passionné par les nombres, les nombres premiers en particulier, et leur combinatoire. Il éprouve un véritable plaisir esthétique à dresser des tableaux de nombres dont il use et abuse dans ses ouvrages, tel celui permettant à un sourd d’accorder un instrument à cordes ou cette liste des 40 320 mélodies possibles avec huit notes, écrites de sa main ! Il imagine un télégraphe acoustique où les lettres de l’alphabet seraient codées par des combinaisons de notes de musique et il calcule combien de temps prendrait une information pour transiter ainsi de Rome à Paris. Il écrit, peut-être dans un élan mystique, soixante anagrammes du nom Jésus !

La physique

Mersenne a fait des essais sur la chute des corps en utilisant un plan incliné. Ses résultats diffèrent un peu de ceux de Galilée, qu’il soupçonne d’avoir manqué de rigueur, après avoir vérifié l’étalon de longueur de Florence, qu’il avait fait venir dans ce but. Par ailleurs, il est un admirateur de Galilée, dont il traduit et commente les textes sur la mécanique.

On rapporte également des essais en optique, sur le pont Neuf et en hydraulique, ainsi qu’un projet de sous-marin !

Mais c’est dans le domaine de l’acoustique et des cordes vibrantes que Mersenne a laissé sa marque. Il a publié un ouvrage monumental (Harmonie Universelle, 1637, 1800 pages) où il rassemble ses travaux sur le son et la musique.

Mais c’est dans le domaine de l’acoustique et des cordes vibrantes que Mersenne a laissé sa marque. Il a publié un ouvrage monumental (Harmonie Universelle, 1637, 1800 pages) où il rassemble ses travaux sur le son et la musique.

Quelle est la nature du son ? Comment le son peut-il traverser une cloison ? Comment les sons simultanés ne se déforment-ils pas l’un l’autre ? Mersenne comprend que la traditionnelle analogie avec l’optique est une impasse. Il imagine un concept, encore un peu flou, qui met en jeu un mouvement indépendant de celui de l’air, précurseur de la future «onde de pression» : «L’air imprime successivement à un autre air», écrit-il joliment.

Beaucoup pensaient que le son se propage instantanément comme la lumière. Mersenne balaie cette croyance et fait mesurer la vitesse du son à l’occasion de tirs de canon : pendant le siège de La Rochelle et à l’arrivée du roi à Paris. Il convainc Descartes que les aigus ne se déplacent pas plus vite que les graves. Il étudie la réflexion sonore et l’écho (dont il pense la vitesse moindre) et il en déduit la forme optimale de la chaire du prédicateur !

Mersenne affiche un souci quasi obsessionnel de comprendre intimement le phénomène des cordes vibrantes. Son sens physique fait merveille. Est-ce l’air qui entretient les vibrations ? Celles-ci sont-elles plus lentes à la fin qu’au début ? Les questions sont nombreuses, souvent complètement nouvelles. Il fait beaucoup d’essais et dialogue avec Beeckmann et Descartes. Il établit que la fréquence de vibration n’est autre que la hauteur de la note et que celle-ci ne dépend que des caractéristiques de la corde : longueur, mais aussi tension et grosseur. C’est ce que l’on a appelé les lois de Mersenne. Les grandeurs physiques remplacent les nombres de la tradition pythagoricienne.

Devant le phénomène des harmoniques, le minime, qui assurait les percevoir jusqu’au cinquième niveau, a eu une intuition extraordinaire en décrivant une «multi-vibration», deux siècles avant que Fourier ne formalise mathématiquement le concept. Malheureusement, il juge, à tort, l’idée «trop folle», et ne la poursuit pas.

La science musicale

Ami de Jacques Mauduit, le compositeur le plus connu à l’époque, Mersenne est passionné de théorie musicale, laquelle repose, depuis Pythagore, exclusivement sur les nombres. La «musique, c’est le nombre rendu sensible», a-t-on dit. Son enseignement fait partie du quadrivium des sciences avec l’arithmétique, la géométrie et l’astronomie.

Mersenne étudie les «consonances», ces intervalles musicaux, ou accords, privilégiés depuis l’Antiquité car résultant de rapports simples (2/1 ou octave, 3/2 ou quinte, 4/3 ou quarte, etc.). Il donne une explication à leur «beauté» en faisant intervenir la coïncidence des battements de l’air sur le tympan de l’oreille de l’auditeur. Explication physique... probablement incongrue pour un pythagoricien !

Les critères de beauté musicale sont-ils universels ? Mersenne cherche la réponse en appliquant sa méthode expérimentale. Il étudie les musiques des autres cultures (turque, arabe, amérindienne, chinoise), les chants des oiseaux, les cris d’animaux (la vache fait la dixième majeure !), les goûts des enfants. Il invente le sondage : il demande à ses sondés de classer vingt-quatre chants. «Chacun trouve sa gamme plus excellente», doit admettre le minime, avec La Mothe Le Vayer, un sceptique (et néanmoins ami !) qu’il a consulté.

Mersenne traite le vieux problème de la division de l’octave en tons. Il adopte le tempérament égal, contre l’avis unanime de tous ses correspondants, et un siècle avant J.-S. Bach : chaque accord parfait est légèrement modifié de sorte qu’au bout de douze demi-tons égaux, on arrive exactement sur l’octave. C’est un compromis pragmatique. Encore une rupture forte avec la tradition : l’usage de rapports basés sur un nombre irrationnel (en l’occurrence, racine douzième de 2) est une véritable hérésie.

Mersenne a étudié tous les instruments et donne des conseils de fabrication : soudures de tuyaux d’orgue, choix du boyau pour la corde de luth, fonte des cloches. Dans sa correspondance, il s’est engagé (un peu vite) à réaliser un orgue qui parle ! On suit le progrès, de syllabe en syllabe ; mais il échoue. Il a la passion des cloches ; il collecte leurs caractéristiques et calcule : on peut «trouver le son par le poids, et le poids par le son», résume-t-il.

Cosmologie et héliocentrisme

Mersenne est profondément religieux, et sa foi semble inébranlable, alors que sur tous les autres sujets, il s’ingénie à douter de tout. Il croit à une «harmonie universelle» présente partout : les couleurs, les saveurs, le corps humain, les nombres, les orbites des planètes. Dieu est l’«Orphée divin qui touche les cordes du grand luth de l’Univers». Mersenne soutient que les planètes émettent des sons. Cette idée a traversé les siècles depuis Pythagore, en passant par Platon, Cicéron et Kepler. Il en a cherché une preuve physique sans succès. Ces positions ont fait l’objet de critiques ironiques et mordantes du sceptique La Mothe, que Mersenne n’a pas hésité à inclure en totalité dans l’un de ses ouvrages. Il se montrait ainsi fidèle à ses convictions sur le partage d’informations !

Dans sa jeunesse, le minime, en bon soldat du dogme catholique, affiche son opposition à l’héliocentrisme de Copernic et qualifie Galilée d’athée, accusation très grave à cette époque (1623). Plus tard (1629), il se radoucit : supposant les difficultés de Galilée, il lui propose d’éditer en France son prochain livre. Après la publication du livre en Italie (Les Dialogues, 1632) et la condamnation (surprenante, vue de France) de Galilée (1633), il adopte un discours prudent et loue Galilée... pour son abjuration ! Il traduit cependant des extraits des Dialogues (1634), puis des Discours (1639). Dans ses écrits, il laisse percer une sympathie évidente pour la cosmologie de Copernic. A la fin de sa vie, il publie sous son nom un document prétendument du Grec Aristarque de Samos en faveur de l’héliocentrisme (1647). En fait ce document est un faux, écrit par son ami Roberval. C’était, pour Mersenne, une façon de montrer son adhésion à Copernic sans s’attirer les foudres des docteurs de la Sorbonne.

Un pied dans chaque monde

Contrairement à Galilée qui a fait table rase du passé, Mersenne n’a pas complètement rompu avec la scolastique. Il n’a pas la personnalité d’un révolutionnaire. Ses écrits sont truffés de références volontaires ou non à la tradition. Lorsqu’il peine à trouver une explication physique, il fait appel aux analogies et à la numérologie, chères à l’école scolastique.

Il invoque étrangement l’alchimie pour expliquer la relation du son avec le métal de la corde, alors que son expérimentation «scientifique» est parfaitement convaincante. On a l’impression qu’il veut ainsi s’adresser à un public plus large. Il a d’ailleurs conseillé aux alchimistes de former une académie et de dévoiler quelques secrets ! (Newton, cinquante ans plus tard, sera un adepte de l’alchimie mais en séparant bien les deux domaines). Avec Mersenne, on mesure la distance entre la nouvelle philosophie naturelle et la scolastique traditionnelle. On comprend que la première va mettre du temps à s’imposer à la seconde.

Ce que l’on retiendra du moine de la place Royale, c’est l’extraordinaire force qui l’anime dans la recherche de la vérité, le doute presque maladif qui le poursuit, sa modestie et son ouverture à la critique. Il favorise l’accessibilité à tous de l’information, y compris celle qui lui est hostile. Il met en avant l’expérimentation. Autant de qualités plutôt novatrices en ce début du XVIIe siècle. Il a dédié toute sa vie à sa mission. Il a mis en place le premier réseau scientifique de l’histoire des sciences. Il a établi les lois et les concepts de base de la physique du son, des cordes vibrantes, de la théorie musicale, en rupture avec la tradition aristotélicienne. Il a ouvert la voie aux générations futures.

Mersenne est un grand personnage de l’histoire des sciences, trop méconnu. Sauf sur la Lune, où il a son cratère. Des connaisseurs !

Alain Delacroix

Professeur honoraire, chaire "Chimie industrielle - Génie des procédés" du Conservatoire national des arts et métiers

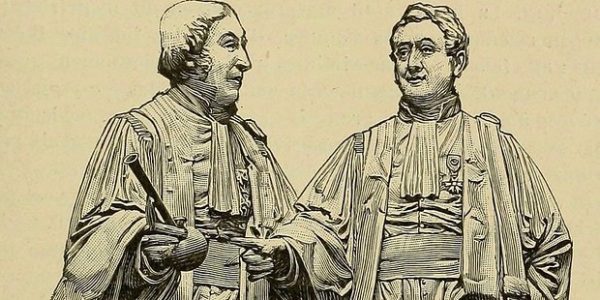

Face au 103 du boulevard Saint-Michel se trouve la Fontaine de la guérison, érigée à la gloire de Pierre Joseph Pelletier et Joseph Bienaimé Caventou. Sur le dessus figure une femme nue allongée, du sculpteur Pierre-Marie Poisson, qui remplace les statues d’Edouard Lormier fondues en 1942.

Ce sont ces deux chimistes pharmaciens qui ont isolé la quinine, célèbre médicament contre le paludisme, à partir de l’écorce de certains quinquinas. Leurs travaux ont été communiqués à l’Académie de médecine il y a deux cents ans, les 11 septembre et 16 octobre 1820.

Joseph Pelletier est le descendant de chimistes et de pharmaciens. Son père, Bertrand Pelletier, né à Bayonne en 1761, est décédé jeune à Paris en 1797. C’est un savant reconnu qui est nommé membre de l’Académie des Sciences en 1792. Il achète, en 1784, une pharmacie parisienne créée en 1750 par le célèbre Rouelle. Cette pharmacie, du temps de Pelletier, se trouvait à l’actuel 45 rue Jacob (qui était numéroté 43 avant un décret de 1847). Elle a ensuite déménagé en face, au numéro 48, et elle existe toujours. Cette pharmacie sera reprise par madame veuve Pelletier en 1797. C’est là que naît Joseph Pelletier le 22 mars 1788.

Joseph Pelletier obtient en 1810 son diplôme de l’Ecole de pharmacie et reprend la pharmacie de ses parents. Docteur en sciences en 1812, il est nommé, dès 1815, professeur adjoint à l’Ecole de pharmacie.

En 1817, il décrit l’émétine à partir de la racine d’ipéca. Peu après, il fait la connaissance de Joseph Caventou et, ensemble, ils vont extraire, en 1818, la strychnine (à partir de la noix vomique), en 1819, la brucine et la vératrine (à partir du même végétal), en 1820, la cinchonine et la quinine (à partir d’écorce de quinquina) et, en 1821, la caféine. Toujours avec Caventou, il va créer une usine pour produire la quinine afin de traiter le paludisme et ils publient leur procédé.

A la suite de ces travaux reconnus, Pelletier est nommé membre du Conseil de la salubrité de Paris de 1821 à 1849. Il devient professeur à l’Ecole de pharmacie en 1825, puis son directeur adjoint en 1832. En 1827, il est président de la Société de pharmacie et devient membre de l’Académie de médecine lors de sa fondation en 1820. Enfin, il est promu officier de la Légion d’honneur en 1828.

Joseph Pelletier décède le 19 juillet 1842 et est inhumé au cimetière du Montparnasse à Paris.

Joseph Bienaimé Caventou est né en 1795. Son père est pharmacien aux Armées de la République et détaché à l’hôpital militaire. C’est là que Joseph Caventou commence ses études de pharmacie et, de mai à septembre 1815, il est appointé comme pharmacien. En 1816, il entre à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, où il dispose d’un laboratoire de recherche. A la fin de son internat, il publie avec son chef de service la traduction d’un livre en allemand et, à seulement 21 ans, une nouvelle nomenclature chimique d’après la classification de Thénard.

Joseph Caventou fait alors la connaissance de Pelletier, son aîné de sept ans, avec qui il va faire les nombreuses recherches vues plus haut. Ces travaux le font nommer, en 1821, dans la section de pharmacie de l’Académie royale de médecine que Louis XVIII vient de créer à la demande du baron Portal.

Comme Pelletier, Caventou va posséder une pharmacie. Celle-ci sera située rue Gaillon à Paris.

Le 18 juillet 1830, un décret de Charles X le nomme professeur adjoint à l’Ecole de pharmacie. Le 7 janvier 1834, une ordonnance royale de Louis-Philippe crée deux cours à l’Ecole de pharmacie, dont un en toxicologie. Caventou devient titulaire de ce cours de 1834 à 1859. La mort prématurée de Pelletier va le marquer profondément et sa production scientifique diminue dès 1842.

L’activité de Caventou concernant la toxicologie s’est manifestée lors d’un procès retentissant : le 19 septembre 1840, Marie Capelle, veuve Lafarge, est reconnue coupable (avec circonstances atténuantes !) d’avoir empoisonné son mari à l’arsenic et est condamnée, à Tulle, aux travaux forcés à perpétuité. C’est grandement en raison des conclusions du célèbre Orfila, auteur du Traité des poisons, que la veuve est condamnée, alors que Raspail les conteste. Suite à cette querelle d’experts, les Académies des sciences et de médecine vont nommer une commission dont Caventou est le rapporteur. Son rapport intitulé Les moyens de constater la présence d’arsenic dans les empoisonnements par ce toxique ne permettra pas de calmer les débats. Il est curieux de constater qu’un cas voisin s’est produit une centaine d’années plus tard avec «la bonne dame de Loudun», où, sur le même sujet, la même querelle d’experts a fait rage.

Joseph Caventou demande sa mise à la retraite à 64 ans, ce qui est tôt pour l’époque, et il est nommé professeur honoraire par décret impérial du 2 décembre 1859. Il partage alors sa vie entre l’Ecole, sa maison de campagne de Saint-Mandé, sa maison de famille à Saint-Omer et son «chalet» de Saint-Valery-sur-Somme. Il décède à Paris le 5 mai 1877 et est inhumé à Saint-Mandé.

Pelletier et Caventou, en tant que pharmaciens, vont se lancer très tôt après leur découverte dans la fabrication industrielle de la quinine. En 1826, ils produisent 1800 kg de sulfate de quinine à partir de 138 tonnes d’écorces de quinquina. Toutefois, en rendant public leur procédé – ce qui est généreux –, ils vont participer à la fortune de l’industrie pharmaceutique allemande et américaine. Cela rappelle un peu le don des brevet français à la communauté internationale par les révolutionnaires français, qui fera les beaux jours de l’industrie chimique anglaise grâce au procédé Leblanc !

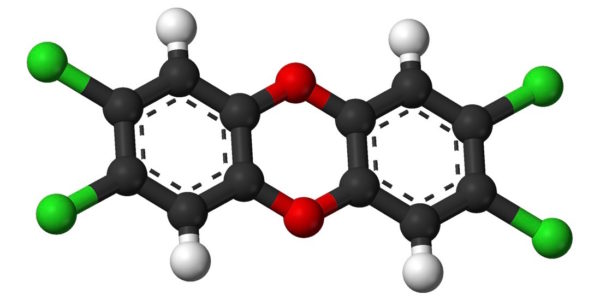

L’isolement de la molécule de quinine constitue un grand progrès dans le traitement du paludisme, qui fait, aujourd’hui toujours, 400 000 morts par an. Avant la découverte de Pelletier et Caventou, on broyait les écorces de quinquina et la dose de quinine donnée au malade était très variable en fonction de la qualité du quinquina. Il était alors impossible de relier la dose à l’effet et on pouvait être soit inefficace, soit dépasser la dose toxique. A partir de 1820, on a pu alors prescrire le médicament à sa dose optimale. Toutefois, la toxicité de la quinine a induit de nombreuses recherches afin de trouver d’autres molécules présentant moins de risques. C’est ainsi qu’on a mis sur le marché les célèbres chloroquine et hydroxychloroquine.

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

L’annonce, le 27 mars, d’un nouvel animal de compagnie positif à la Covid-19, un chat résidant en Belgique et vivant dans l’entourage d’une femme touchée par le Sars-CoV-2, suivi le 3 avril d’un autre cas chez un chat chinois, repose la question du risque potentiel de transmission du virus entre l’animal de compagnie et l’Homme. Les quatre cas dépistés jusqu’à présent ne permettent pas, actuellement, de conclure à une infection productive favorisant une éventuelle contagiosité animal-Homme ou animal-animal. Ils ne remettent pas en question les recommandations déjà formulées quand un animal vit dans l’entourage d’un malade.

Chats et chiens contaminés par leur propriétaire Covid-19 positif

Nous avions déjà signalé qu’il était fort peu probable que l’agent de la Covid-19, le Sars-CoV-2, soit transmissible de l’animal vers l’Homme alors que l’observation de deux chiens positifs à Hong Kong témoignait de la possibilité d’une contamination d’un propriétaire infecté vers son animal.

L’annonce, le 27 mars, de la contamination d’un chat en Belgique témoigne une fois de plus de cette possibilité de transmission du virus de l’Homme lors d’un contact étroit avec l’animal. Depuis, après les deux chiens, un second chat a été déclaré positif à Hong Kong le 3 avril 2020 [1].

Mais peut-on parler de risque zoonotique de l’animal vers l’Homme face à ces cas exceptionnels ?

Le premier chien de Hong Kong était un Loulou de Poméranie âgé (17 ans), mis en quarantaine le 26 février et sans signes cliniques. Les prélèvements nasaux et oraux se sont révélés faiblement positifs pour la recherche de l’ARN viral par RT-PCR à cinq reprises, puis les derniers prélèvements se sont révélés négatifs. Les prélèvements rectaux ont été négatifs.

Ce chien est mort deux jours après son retour de quarantaine chez sa propriétaire, le 16 mars, à la suite de déficiences rénales et cardiaques. Et ce n’est qu’après ce décès, le 26 mars, que l’on a appris que la recherche d’anticorps sur un prélèvement sanguin, du 3 mars, s’était révélée finalement positive. Du fait des faibles valeurs de PCR, on peut penser que l’infection développée par le chien a été trop faiblement productive pour attester d’un risque de contagiosité.

Le second chien positif de Hong Kong est un berger allemand âgé de 2 ans envoyé en quarantaine depuis le 18 mars 2020 avec un chien négatif de race mixte de la même résidence. Comme le cas précédent, il a été contaminé par son propriétaire et révélé positif lors de la recherche de l’ARN viral en RT-PCR, les 19 et 20 mars, mais sans présenter de symptômes. Les données concernant ce deuxième cas ne permettent pas de conclure à une infection productive.

Le troisième cas concerne un chat belge diagnostiqué positif à la faculté de médecine vétérinaire de l’université de Liège, le 18 mars. Ce cas a été annoncé, le 27 mars, par le Comité scientifique (SciCom) institué auprès de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), qui a d’ailleurs émis un avis provisoire sur le risque zoonotique associé aux animaux de compagnie [2].

Le chat vivait chez sa propriétaire atteinte de la Covid-19 après un voyage en Italie et confinée à son domicile. Il a présenté des symptômes (anorexie, diarrhée, vomissements, toux et respiration superficielle) une semaine après le retour de sa propriétaire.

Les prélèvements de liquides gastriques et de matières fécales se sont révélés positifs en PCR. Dix jours plus tard, l’état du chat s’est amélioré mais d’autres examens n’ont pu être réalisés du fait du confinement du chat et de la propriétaire.

Selon le SciCom, il n’est pas possible de conclure à une infection virale productive mais elle peut être suspectée du fait des symptômes compatibles avec une coronavirose. Mais le chat peut aussi avoir été un vecteur passif du fait de la forte contamination de l’environnement liée à sa propriétaire infectée et confinée.

Le quatrième cas concerne un chat de Hong Kong déclaré le 3 avril 2020 à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Il a été placé sous quarantaine le 30 mars à la suite de l’hospitalisation de son maître contaminé par la Covid-19. Tous les échantillons (nasaux, cavité buccale, fèces) ont été positifs au Sars-CoV-2, de même que le 1er avril pour des écouvillons nasaux et oraux. Ce chat reste sous surveillance.

Recherches sérologiques

Ces quatre cas ne permettent pas, actuellement, de conclure à une infection productive favorisant une éventuelle contagiosité animal-Homme ou animal-animal.

Par ailleurs, les laboratoires Idexx [3] ont mis au point récemment un test de diagnostic Idexx Sars-Cov-2 (Covid-19) RealPCR test ND.

Ce test a été réalisé sur près de 4000 échantillons respiratoires (77%) ou fécaux (23%), récoltés entre le 24 février et le 12 mars 2020 dans 50 Etats américains et en Corée du Sud où il existait des cas humains de Covid-19.

Plusieurs animaux de compagnie ont été testés : chiens (55%), chats (41%) et chevaux (4%). Tous les tests se sont révélés négatifs.

Une autre enquête sérologique (ELISA) a été réalisée en Chine chez des chats de Wuhan prélevés avant et après l’épidémie de Covid-19 [4]. Sur les 102 chats prélevés après l’épidémie de Covid-19, 15 (soit 14,7%) se sont révélés positifs, dont 11 avec des titres d’anticorps neutralisants variant de 1/20 à 1/1080, les taux les plus importants ayant été relevés chez les trois chats dont les propriétaires étaient Covid-19 positifs (1/360, 1/360 et 1/1080). Les autres chats étaient des chats errants ou présents dans des hôpitaux. Les chats témoins ayant été prélevés avant l’épidémie étaient négatifs.

Une étude sur une plus large échelle dans d’autres pays très affectés est nécessaire pour confirmer que le Sars-CoV-2 ne circule pas chez nos animaux de compagnie pendant une période d’épidémie importante.

Reproductions expérimentales de la Covid-19 chez des animaux de compagnie

L’éditorial de la revue Nature du 1er avril 2020 rapporte les résultats des travaux réalisés par une équipe chinoise de l’institut de recherche vétérinaire de Harbin [5] démontrant que l’on pouvait reproduire expérimentalement par inoculation intranasale l’infection par des virus Sars-CoV-2 chez des animaux pouvant être de compagnie ou de ferme (furets, chats, chiens, poulets, porcs et canards). Il faut noter que dans ce document prépublié (n’ayant pas encore fait l’objet d’une validation), seul un petit nombre d’animaux ont été inoculés avec des fortes doses de virus.

Le virus a été détecté dans les premières voies respiratoires des furets, qui n’ont pas présenté de symptômes importants ou une mortalité.

Cinq chats ont pu être infectés, avec une excrétion virale dans les échantillons respiratoires et fécaux et une séroconversion. Il a été possible de démontrer que le virus pouvait être transmis par la voie aérienne sur l’un des trois chats en contact avec les chats inoculés.

Les trois chiens inoculés ont montré une très faible sensibilité à l’infection virale.

Enfin les porcs, les poulets et les canards ne se sont pas révélés sensibles.

Rappelons que des études antérieures sur le Sras-CoV à l’origine du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) avaient déjà montré expérimentalement que les chats pouvaient être infectés et contaminer d’autres chats sans que l’on ait montré un rôle épidémiologique des chats dans ce syndrome.

Dans une seconde publication du 31 mars [6], une équipe sud-coréenne rapporte l’inoculation expérimentale de furets avec de fortes doses de virus. Chez ces furets, on a pu retrouver le virus dans les cavités nasales, la salive, l'urine et les fèces jusqu'à huit jours suivant l’inoculation. Il a été aussi possible de démontrer une contagiosité chez des furets placés en contact direct dans la même cage que les furets inoculés. Pour quelques furets en contact indirect car placés dans des cages séparées, on a pu aussi démontrer la possibilité d’une transmission par la voie aérienne. Par comparaison avec les inoculations réalisées avec le Sars-CoV du Sras, les auteurs font remarquer que les aspects cliniques et les titres de virus dans les poumons sont plus faibles avec le Sars-CoV-2 mais que l’infection persiste plus longtemps chez l’animal, avec la possibilité d’un portage asymptomatique permettant la propagation du virus. Le furet peut néanmoins être un modèle animal pour l’étude de l’infection par le Sars-CoV-2 comme dans le cas de plusieurs viroses respiratoires humaines (virus influenza ou parainfluenza, virus respiratoire syncytial, Sars-CoV-1). Ce document prépublié ne concerne que 24 furets et n’a pas encore fait l’objet d’une validation.

D’autres tests sont nécessaires, notamment chez les chats avec des doses différentes de virus pour vérifier la possibilité de cette transmission par contact.

Mesures de biosécurité

Ces observations ne modifient pas les recommandations que nous avions formulées et montrent qu’il est inutile d’alarmer les propriétaires d’animaux de compagnie car le principal risque de la Covid-19 est une transmission interhumaine. Il n’est pas nécessaire de séparer les animaux de la famille lorsqu’une personne est Covid-19 positive dans le milieu familial mais il faut renforcer les mesures de biosécurité habituellement recommandées pour éviter les zoonoses liées aux animaux de compagnie, notamment le lavage des mains, l’entretien de la litière ou l’apport des aliments tout en évitant un contact à risque avec l’animal (baisers, léchage, partage de la nourriture, notamment).

Par conséquent, l’important est, lorsque la personne infectée est maintenue à domicile, de réduire au maximum les possibilités de contacts de l’animal avec celle-ci et de désinfecter son environnement. Il faut aussi recommander qu’une autre personne vivant sous le même toit s’occupe de l’animal.

Réalisation de tests par les laboratoires vétérinaires

La réalisation de tests Covid-19 par les laboratoires vétérinaires accrédités COFRAC est envisagée par le ministère de la Santé et sera nécessaire pour permettre de lever le confinement actuel.

Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée à la pandémie actuelle de Covid-19, ces tests doivent être effectués en priorité pour le suivi des cas humains en France comme dans d’autres pays européens, mais il faut aussi souhaiter la possibilité d’une vigilance vétérinaire accrue du risque de contamination des animaux de compagnie, voire de ferme, par le Sars-CoV-2 dans le contexte «Une seule santé».

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=33455

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=33684

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review/viewsummary?fupser=&dothis=&reportid=33832

[2] https://urlz.fr/cfa1.

[3] https://urlz.fr/cfa7.

[4] Zhang Q et al. SARS-CoV-2 neutralizing serum antibodies in cats: a serological investigation. https://doi.org/10.1101/2020.04.01.021196 (prépublication non validée).

[5] Jianzhong Shi et al. Susceptibility of ferrets, cats, dogs, and different domestic animals to SARS-coronavirus-2. bioRxiv preprint 2020.03.30.015347v1.full.pdf

[6] Young-Il Kim et al. Infection and rapid transmission of SARS-CoV-2 in ferrets. Journal pre-proof. CellPress.DOI: 10.1016/j.chom.2020.03.023.

Patrice Debré

Professeur émérite d’immunologie à Sorbonne Université, membre de l’Académie nationale de médecine

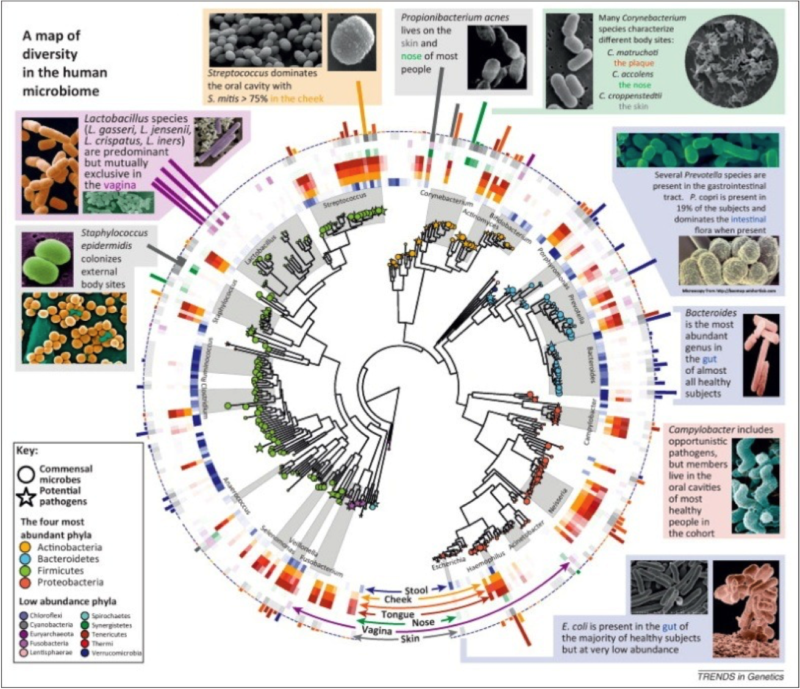

Les microbes sont responsables de 25% des décès (14 millions de morts), dont les deux tiers sont des enfants, atteignant principalement les pays à ressources limitées. En même temps, ils vivent en nous, avec nous, pour nous, en germes commensaux de l’homme : c’est le microbiote.

Le terme microbiote désigne l'ensemble des microbes qui habitent l'homme et cohabitent avec lui, quelle que soit leur localisation anatomique, sur la peau, dans le conduit auditif, les bronches, la cavité vaginale, etc. [1, 2]. Les recherches sur le microbiote ont cependant essentiellement porté sur les bactéries et leur présence dans le tube digestif, où l’on en trouve le plus grand nombre, mais aussi parce c'est là que leur influence sur la physiologie de l'organisme semble déterminante.

Il y a 100 milliards de bactéries dans un gramme de selles, autant que de cellules qui constituent notre cerveau, même si les neurones sont de plus grande taille. Entre la bouche et l’anus, sur une surface considérable de près de 400 m2, plusieurs centaines de milliards de bactéries cohabitent, sans compter les virus et les champignons. Les microbes qui habitent l’homme ont ainsi fait la conquête d’un autre environnement. Les effets heureux de la sélection naturelle ont sans doute aussi apporté leur contribution à l’humanité en passant du parasitisme agressif à la symbiose. Hommes, animaux ou plantes abritent, depuis leur apparition sur terre, des virus, bactéries ou champignons qui leur préexistaient et dont ils assurent, de manière asymétrique, l’habitat, la nourriture, parfois la défense. Au fur et à mesure de l’évolution, l’inverse s’est pourtant produit. L’hôte exige la réciprocité. On passe alors à un état de mutualisme ou de symbiose, forme sans doute la plus aboutie de la co-évolution.

Les territoires et fonctions du microbiote digestif

La bouche héberge plus de 320 espèces différentes de bactéries commensales, réparties entre la salive, les lèvres, les joues, le palais, la langue, les dents et la gencive. Plusieurs millions de germes sont présents par millilitre de salive. Des espèces peuvent encore y être découvertes. La plus célèbre des bactéries qui prolifèrent dans l’œsophage et l’estomac est Helicobacter pylori, seule capable de survivre en milieu aussi acide, mais aussi de donner des ulcères. Si l'on poursuit l'étude des bactéries du tube digestif, dans la dernière partie de l’intestin grêle, l’iléon, vit une population plus importante de microbes, de l’ordre de 100 millions de bactéries par gramme de matière, qui fait de ces dernières la part essentielle de ce qu’on peut y trouver. La flore y est cependant assez mal définie car son examen nécessite des prélèvements par chirurgie ou intubation, mais sa diversité est proche de celle observée dans les selles. Dans le côlon, la diversité et le nombre des bactéries sont considérables, mille fois supérieurs à leur concentration dans l’iléon. La moitié de la matière qui constitue les selles correspond à des bactéries. Seules subsistent les anaérobies strictes. Ainsi les bactéries Escherichia coli, qui se sont ainsi adaptées à la vie sans oxygène, y prolifèrent.

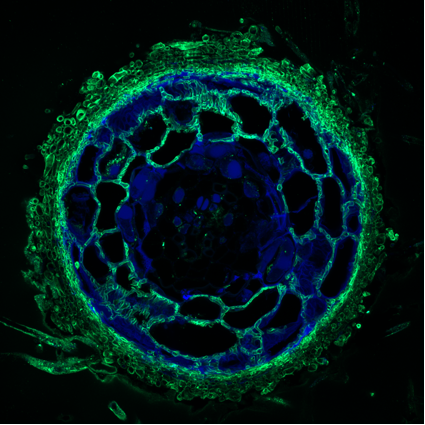

Le microbiote est unique à chacun de nous, même s’il comporte une grande diversité (cf. figure). Deux grands groupes bactériens dominent : les firmicutes et les bactéroïdes. Ces deux grandes populations correspondent à plus de 80% des bactéries de notre intestin. Pourtant elles divergent presque autant que les règnes animal et végétal. Les firmicutes représentent une espèce qui comprend des germes très courants et connus comme le staphylocoque ou le streptocoque. D’autres, comme le Lactobacillus bulgaris, sont moins connus. Les bactéroïdes représentent le groupe le plus important de bacille à Gram négatif. Ils sont essentiellement anaérobies. Si plus de 250 espèces ont ainsi été identifiées dans ces deux phylums majeurs, il existe de nombreuses autres bactéries dans la microflore. Elles appartiennent majoritairement à deux autres groupes, les Actinobacteria et les Proteobacteria, parmi lesquelles des bactéries réductrices de soufre. Mais on trouve aussi des archéobactéries.

Les deux tiers des espèces intestinales dominantes qu’héberge chaque individu adulte lui sont totalement spécifiques. Le tiers restant étant plus ou moins partagé selon les individus. Bien entendu, cet équilibre dépend de l’alimentation, de la prise d’antibiotiques, de l’hygiène. Chez un même individu, les grands équilibres entre espèces varient cependant peu, malgré les éventuelles modifications de régime alimentaire. La flore intestinale reste difficile à étudier. Il faut en effet la prélever. Aussi se réfère-t-on plus facilement au microbiote fécal que cæcal, malgré les différences entre les deux. Il y a quelques années, l’analyse ne pouvait être fondée que sur les techniques de culture qui, selon leur composition, permettaient une sélection par genre ou espèce, ou au contraire leur prolifération en masse. Aux critères de forme phénotypique et de caractérisation du métabolisme bactérien sont venues s’adjoindre aujourd'hui les données de la génomique qui ont permis l'analyse simultanée de l’ensemble des populations microbiennes, la métagénomique.

Né stérile – sa condition in utero –, le nouveau-né se trouve propulsé dans un univers microbien riche et varié, celui de sa mère. De manière étonnante cependant, malgré l’extraordinaire diversité des microbes maternels, il est colonisé de façon rapide et massive par un microbiote relativement simple qui va se modifier par l’allaitement. D’autres éléments influencent encore l’implantation et la composition de la flore intestinale : le mode d’accouchement, l’environnement, le type d’alimentation, l’âge à la naissance et l’antibiothérapie.

Le microbiote a deux grandes fonctions principales, capitales pour l’homme : il permet la digestion de l’amidon et des sucres complexes des fibres alimentaires ; il joue un rôle dans l’activation, la différenciation et l’homéostasie du système immunitaire, lui permettant de tolérer les microbes commensaux et d’éliminer les pathogènes.

Le microbiote permet la digestion de l’amidon et des sucres complexes des fibres alimentaires

Une part importante de l’amidon se déverse dans le côlon sans avoir été préalablement transformé. Cette portion, qu’on appelle amidon résistant, sert à la prolifération des bactéries qui transforment les aliments amidonnés et permettent leur absorption. Les fibres alimentaires se déversent dans le gros intestin où elles se trouvent confrontées à de très nombreuses enzymes bactériennes différentes, capables de détruire tous les sucres des grains, tubercules, rhizomes, fruits. Les bactéries ne s’attaquent cependant pas qu’aux sucres alimentaires, elles digèrent aussi le mucus. Sans bactéries, le mucus, qui est continuellement secrété et jusqu’à des quantités considérables, entraînerait une distension colique, comme cela est observé chez les souris axéniques ou chez les hommes qui vivent sans germes. La dégradation par le microbiote des protéines présentes dans le côlon génère de nombreuses substances métaboliques potentiellement toxiques pour l’hôte. Elles sont dégradées en peptides, qui sont la principale source azotée du gros intestin. Cette hydrolyse est indispensable aux bactéries dont la prolifération requiert des hydrates de carbone et des composés d'azote. Si la structure, la solubilité, le temps de transit jouent dans cette décomposition, l’essentiel provient d’enzymes bactériennes, les protéases, actives dans la partie distale du côlon où l’acidité est la plus forte. Les peptides par eux-mêmes ont un rôle important sur la biodiversité du microbiote colique. Outre la production d’acides gras correspondant à la fermentation des acides aminés, un des principaux corps produits par cette transformation est l’ammoniaque. Absorbée par la muqueuse colique, l’ammoniaque est transportée vers le foie où elle est transformée en urée, puis éliminée dans les urines. La production est cependant faible et sans effet notable sur la santé dans les régimes alimentaires équilibrés. Les lipides qui parviennent dans le côlon sont très divers. Le microbiote peut également les utiliser ou les transformer. Certaines bactéries agissent sur le cholestérol en le transformant en un corps qui ne peut être absorbé et qui est éliminé dans les selles, jouant ainsi un rôle dans la régulation de son métabolisme. Une part importante des sels biliaires produits à partir du cholestérol parviennent également jusqu’au côlon où ils sont métabolisés par les bactéries. Les bactéries du microbiote sont, de plus, une source importante de vitamines, parmi lesquelles les vitamines K, B12 mais aussi B1, B2, B6 et B9.

Les microbes commensaux ont une action majeure sur l'activation et la différenciation lymphoïdes

Ils induisent un faible niveau d’activation du système immunitaire par une inflammation physiologique autorisant leur tolérance, tandis qu’un pathogène conduit à une réaction d’une autre ampleur. Les microorganismes établissent une continuité entre ces deux extrêmes : commensaux et pathogènes se différencient par leur capacité à moduler la réponse immunitaire de l’hôte. Mieux encore, les bactéries résidentes éduquent le système immunitaire, l’entraînent à lutter contre les germes délétères. La plupart des connaissances sur ce sujet proviennent des études comparatives entre les animaux axéniques dépourvus de microbiote et leurs congénères élevés dans les conditions classiques des animaleries de laboratoire. Les rongeurs maintenus en milieu stérile présentent une raréfaction des structures lymphoïdes enchâssées dans la muqueuse de la partie terminale de l’intestin grêle, les plaques de Peyer. La réponse immunitaire intestinale mobilise ces formations de lymphocytes B et T. Leur développement anormal s’accompagne d’un déficit de l’épithélium digestif en lymphocytes. La rate et les ganglions lymphatiques disséminés dans tout le corps présentent également des anomalies architecturales et des zones lymphocytaires atrophiées, immatures. L’absence de stimulation par les commensaux est donc à l’origine d’une atrophie des organes lymphatiques secondaires qui dépasse la sphère digestive, affecte l’ensemble des zones lymphoïdes et perturbe l’homéostasie immunitaire de l’organisme dans sa globalité, notamment du fait d’une carence en lymphocytes matures. En plus de leur quantité, le microbiote préserve l’équilibre qualitatif des cellules de l’immunité. Certaines populations bactériennes favorisent la production de lymphocytes T dits Th17, qui ont un rôle important dans l’organisation de la réponse immune protectrice, tandis que d’autres bactéries stimulent les lymphocytes T régulateurs qui inhibent cette réponse. Les commensaux participent ainsi à l’équilibre entre tolérance et rejet, ils maintiennent le système immunitaire entre action et inhibition. Le microbiote n’a donc pas qu’une mission locale de maintien de l’équilibre entre les cellules immunes de l’intestin et les bactéries qui y prolifèrent. Il joue un rôle plus important pour l'homéostasie du système immunitaire.

Les menaces du microbiote

Le microbiote est lié à une série de pathologies dont il peut représenter, au moins indirectement, des facteurs favorisants et ainsi de nouvelles cibles thérapeutiques.

Le microbiote tient aujourd’hui une bonne place parmi les éléments qui favorisent la surcharge pondérale. Car la flore intestinale est particulière chez les sujets obèses. Elle y est globalement moins diversifiée, avec une augmentation des firmicutes et une diminution des bactéroïdes. Si on examine attentivement le spectre des gènes microbiens par étude métagénomique, l’analyse du microbiote des patients obèses révèle certaines spécificités. Il se caractérise par une prévalence élevée de cinq populations de bactéries qui ne varient pas qu’en nombre. Ces bactéries ont des fonctions particulières capables d'induire diverses manifestations délétères pour l’organisme. La moindre diversité génétique des souches est associée à une résistance à l’insuline, qui peut conduire au diabète, à une anomalie des lipides et à un syndrome inflammatoire que signent une série de biomarqueurs dosés dans le sang. D'autres éléments rattachent le microbiote à l'obésité. Ainsi le transfert de flore intestinale de souris obèses à leurs congénères non obèses induit une prise de poids importante chez les souris nouvellement colonisées.

Le microbiote semble jouer également un rôle dans les cancers coliques. On constate en effet une modification importante des populations de bactéries dans les selles des patients cancéreux : augmentation des anaérobies, notamment du groupe des bactéroïdes, avec production de toxines inflammatoires et, parallèlement, diminution du nombre des firmicutes. Ces modifications ne se retrouvent pas que dans les selles, elles existent aussi au contact de la tumeur, où les germes anaérobies prolifèrent. Elles s’accompagnent d’une diminution de la production de butyrate, métabolite d’importance qui représente le principal substrat énergétique de l’épithélium intestinal et, de plus, a un effet trophique sur le biofilm bactérien. En supprimant le premier biofilm de bactéries commensales et protectrices, on laisse la place à des microorganismes qui, insuffisamment contrôlés par la réponse immunitaire, suscitent une multiplication désordonnée des cellules intestinales jusqu'à les rendre cancéreuses. Ce mécanisme, à la fois simple et complexe, peut être résumé et reproduit dans des modèles de souris. Il suffit d’introduire une modification du biotope pour induire des cassures chromosomiques dans les cellules intestinales et passer d’un stade purement inflammatoire, une altération bénigne, à la genèse du cancer.

Il est depuis longtemps admis qu’il existe un axe cerveau–intestin. Le cerveau influence les capacités motrices, sensitives et sécrétoires dans l’intestin. Nous devons au cerveau le péristaltisme intestinal qui assure la progression des aliments, mais aussi du microbiote, par la motilité qu’il instille à travers 200 millions de neurones, soit mille fois moins que le cerveau lui-même, mais autant que le cortex d'un chien ou d'un chat. 95% de la sérotonine, un des médiateurs du système nerveux qui participe à la gestion de nos émotions, est sécrétée par l’intestin. Les sécrétions bactériennes peuvent influencer le cerveau en produisant des neurotransmetteurs. Le nerf vague transmet directement les informations des viscères à l’hypothalamus, structure profonde du cerveau essentielle dans les comportements émotionnels, et à l’amygdale, une zone cérébrale qui coordonne des activités végétatives et sensitives. Tous ces éléments donnent ainsi du poids à une série d’expériences qui, depuis quelques années, relient le microbiote au comportement. Ainsi, des souris qui naissent par césarienne et ne possèdent pas les microbes qui vivent normalement dans le vagin ou le rectum maternel, semblent plus anxieuses que leurs congénères nées par voie basse. De meilleures preuves viennent de la transplantation fécale croisée de rats ou de souris d'humeurs différentes. Deux souches de souris qui possèdent des habitudes comportementales distinctes peuvent échanger celles-ci par transplantation de leur microbiote. Des souris timides et anxieuses qui réagissent fortement au stress, deviennent de véritables exploratrices, et vice-versa. Le microbiote est également mis en cause chez des enfants présentant des douleurs abdominales périodiques, ou encore dans l’autisme.

Un certain nombre de travaux relient le microbiote à l’apparition de maladies allergiques, auto-immunes ou inflammatoires à partir d’une théorie, la théorie hygiéniste, qui stipule que l’excès d’hygiène et d’antibiotiques a favorisé leur essor. Cette hypothèse hygiéniste est née d’observations montrant que dans les familles nombreuses, rhumes des foins et eczémas frappaient plus souvent les aînés, moins exposés que leurs cadets aux infections et au défaut d’hygiène. Ceci suggérait que l’exposition en bas âge aux microbes était nécessaire à l’éducation du système immunitaire. Cette idée fut confortée par le fait que les enfants de milieux ruraux, en contact avec une grande variété de microbes, sont souvent moins à risque de devenir asthmatiques et allergiques. Or les quatre ou cinq dernières décennies ont été marquées, dans les pays qui ont adopté des normes exigeantes d’hygiène, par une diminution considérable des maladies infectieuses telles que l’hépatite, la tuberculose, la rougeole ou le rhumatisme streptococcique. Simultanément, on a assisté à une augmentation spectaculaire des affections de nature allergique ou dysimmunitaire, telles que les maladies inflammatoires du colon – parmi lesquelles la maladie de Crohn –, le diabète insulino-dépendant de type 1 ou la sclérose en plaques. La fréquence de ces maladies suit un gradient décroissant en partant des pays du Nord vers ceux du Sud.

Agir contre les effets délétères du microbiote

Probiotiques, prébiotiques, xénobiotiques (substances produites par les bactéries), transplantations fécales sont autant de moyens pour modifier notre microbiote et ainsi potentiellement agir sur ces menaces.

ll existe plusieurs types de probiotiques qui se distiguent et se concurrencent par leurs bienfaits sur la santé, et plus spécialement leurs performances intestinales. Identifiées par genres, espèces, capacités d'adhésion, les bactéries et levures des probiotiques correspondent à plusieurs catégories de microbes. Les bacilles lactiques groupent aujourd’hui plus de cinquante espèces de lactobacilles. De multiples résultats démontrent que les probiotiques peuvent gagner l’intestin, survivre et se développer, même à titre transitoire, et accroître ainsi la diversité du microbiote. Mais il faut admettre que leur impact sur la santé est encore faible si on le compare à celui de l’alimentation ou des antibiotiques. La part de l’environnement, de la nourriture ou de la diète sur l’effet observé reste difficile à quantifier. Une des questions essentielles, celle qui résume toutes les autres, est de savoir déterminer si les probiotiques ont un impact sur la santé de l’homme et pas seulement sur l’écologie du microbiote. Cette preuve n’a pas encore été apportée, particulièrement au regard de la longue liste des maladies qu’une dysbiose du microbiote est supposée entraîner.

Les prébiotiques réduisent le nombre de pathogènes, une qualité attestée par l’incidence diminuée des diarrhées infectieuses et la moindre utilisation des antibiotiques. Il reste à en comprendre le mécanisme, qu’il s’agisse d’une redistribution de la colonisation des pathogènes par modification du biofilm, ou d’une stimulation des réponses innées et adaptatives du système immunitaire par les bactéries commensales.

Les xénobiotiques agissent sur la diversité de notre microbiote par l’action directe des antibiotiques sur la flore microbienne, qu’ils modifient ou détruisent selon les cas. Ici encore, la métagénomique permet d'appréhender ces effets, comme cela a été étudié pour certains antibiotiques de la famille des fluoroquinolones. On observe, trois à quatre jours après la prise du médicament, un effet important et rapide sur le microbiote intestinal, avec perte de diversité bactérienne et redistribution des communautés microbiennes. Qu’ils soient à large spectre ou non, les antibiotiques déséquilibrent notre flore, et à travers ce phénomène, ont un impact indirect sur de nombreuses maladies, notamment sur l'obésité. A cet égard, la perturbation de la flore intestinale par des antibiotiques pris dans les premières semaines de la vie est très certainement à éviter.

Les premières publications de l’utilisation de la transplantation fécale chez l’homme datent de 1958. Si ce traitement fécal a pour principale indication l’infection bactérienne à Clostridium difficile, les relations de plus en plus évidentes entre les anomalies du microbiote, la perte de sa biodiversité, le déséquilibre de ses fonctions et nombre de pathologies plaident en faveur de son utilisation dans d’autres maladies. L’avenir dira si le syndrome du colon irritable, les maladies inflammatoires de l’intestin, les allergies, l’obésité, l’autisme ou l’anorexie mentale, tout autant que le diabète de type 1 ou d’autres affections auto-immunes pourront bénéficier de cette modalité d’utilisation du microbiote humain, qui viendra alors s’ajouter à la panoplie des thérapeutiques déjà existantes.

Conclusions

L’étude du microbiote ouvre un nouveau paradigme en microbiologie, qui devrait intéresser toutes les sciences de la médecine et de la biologie, favoriser une approche pluridisciplinaire et associer la recherche académique et industrielle à son étude et à ses relations avec de nombreuses pathologies dites non transmissibles. C’est là un nouveau défi pour la recherche médicale reliant l’étude de l’écologie microbienne à une nouvelle approche environnementale, celle du corps humain.

[2] Debré P. Les révolutions de la biologie et le comportement humain, 2020, Odile Jacob Ed.

Jeanne Brugère-Picoux

Professeur honoraire de pathologie médicale du bétail et des animaux de basse-cour (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort), membre de l’Académie nationale de médecine, présidente honoraire de l’Académie vétérinaire de France

L’incroyable capacité des chauves-souris à servir de réservoirs de virus émergents sans en être affectées

Les chiroptères, plus communément appelés chauves-souris, seuls mammifères volants, constituent environ 20% de la diversité des mammifères et sont largement distribués dans le monde. Ils présentent une longévité de plusieurs dizaines d’années, inhabituelle pour des animaux de petite taille au métabolisme élevé. Depuis peu de décennies, on a pu découvrir que ces chauves-souris pouvaient héberger de nombreux virus dont certains ont été à l’origine de maladies émergentes chez l’Homme ou l’animal. Ces réservoirs naturels de virus présentent aussi la particularité de ne pas être affectés par les agents infectieux qu’ils hébergent. On a pu montrer que les chauves-souris étaient résistantes à des doses mortelles pour d'autres mammifères d’hénipavirus et de lyssavirus. Cependant on connaît mal les mécanismes responsables de la capacité des chauves-souris à coexister avec les virus. Leur adaptation au vol favoriserait une élévation de leur température corporelle permettant d’accroître l’efficacité de la réponse immunitaire. Cette coexistence entre virus et chauves-souris serait aussi liée à une réponse atténuée en interférons.

Lors de l’émergence d’une maladie virale impliquant des chauves-souris, le franchissement occasionnel de la barrière d’espèce de la chauve-souris à l’Homme ou l’animal fut souvent lié à une modification des écosystèmes largement liée à des activités humaines ayant permis de mettre en relation des espèces animales sauvages (chauve-souris ou hôtes intermédiaires) avec l’Homme ou certaines espèces animales domestiques alors qu’il n’existait que peu de contacts auparavant. C’est ainsi que les chauve-souris ont été les pourvoyeuses de maladies zoonotiques émergentes redoutables dont :

- les lyssavirus de la rage, dont les réservoirs animaux sont actuellement les chauves-souris et les carnivores, les chauves-souris constituant probablement le réservoir originel des lyssavirus ;

- les henipavirus : le virus Hendra, rencontré en Australie depuis 1994, responsable d’une affection heureusement rare car souvent mortelle de l’Homme et du cheval ; le virus Nipah, identifié en 1998 lors d’une épidémie affectant des fermes porcines présentant des troubles respiratoires en Malaisie mais aussi les personnes en contact avec les porcs (265 malades, dont 105 décès à la suite d’une encéphalite). C’est un peu plus tard que l’on découvrit que des chauve-souris frugivores (Pteropus sp.) étaient à l’origine de cette épidémie qui s’est étendue au Bangladesh en en Inde, notamment par la consommation de jus de palme contaminé.

- les filovirus : le virus de Marburg, décrit tout d’abord en Allemagne en 1967 à la suite de contaminations dans un laboratoire travaillant sur des cellules rénales de singes verts, puis découvert chez les chauves-souris et à l’origine de contaminations mortelles au Kenya à la suite de visites de grottes hébergeant des chauves-souris en 1980 ; le virus Ebola où le rôle réservoir de la chauve-souris fut démontré en 2005.

- certains coronavirus et plus spécifiquement des betacoronavirus, comme le virus du syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) et celui du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (Mers), puis celui de la Coronavirus disease 2019 ou Covid-19.

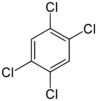

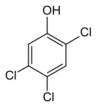

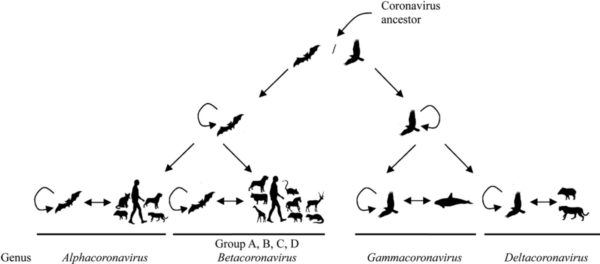

Origine des coronavirus

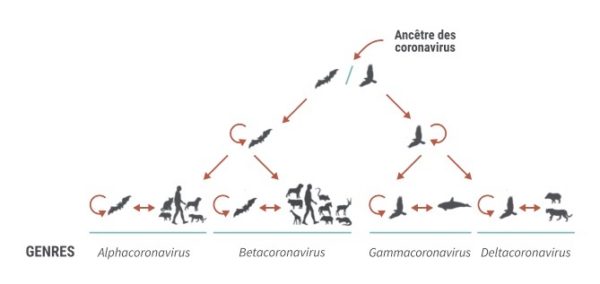

Les coronavirus sont des virus à ARN classés en Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus et Deltacoronavirus. Leur nom vient de leur conformation, avec l’observation de spicules formant une sorte de couronne.

Les coronavirus semblent provenir des chauves-souris, et plus particulièrement les Alphacoronavirus et les Betacoronavirus (genre où l’on observe des zoonoses), ce qui explique le grand nombre de virus isolés dans ces espèces alors que les oiseaux seraient à l’origine des Gammacoronavirus et des Deltacoronavirus (fig. 1).

Le premier coronavirus identifié fut celui de la bronchite infectieuse aviaire, en 1931 aux Etats-Unis, alors que les premiers coronavirus n'ont été décrits chez l’Homme que dans les années soixante. Il s’agissait alors d’un rhume souvent banal. Depuis, de nombreux virus ont été isolés chez les mammifères et les oiseaux.

La plupart des Alphacoronavirus sont spécifiques d’espèce. Ils peuvent être responsables de maladies graves comme le coronavirus du chat, responsable de la péritonite infectieuse féline, ou la gastroentérite transmissible (GET) du porcelet. L’émergence, en 1984, du coronavirus respiratoire porcin semble avoir pour origine une modification du virus de la GET.

La GET est devenue plus rare, parallèlement à l’émergence d’un autre coronavirus (Swine acute diarrhea syndrome coronavirus ou Sads-CoV), responsable de la diarrhée épidémique porcine (DEP), surtout importante dans le Sud-Est asiatique depuis 2010. En 2017, une importante épidémie chez les porcelets permit de démontrer que le réservoir animal de cette DEP était vraisemblablement la chauve-souris.

Classification des principaux coronavirus rencontrés chez l’Homme et les animaux

Alphacoronavirus

Différents coronavirus humains

Virus de la gastroentérite transmissible du porcelet

Coronavirus entérique du chien

Virus de la péritonite infectieuse féline

Virus de la diarrhée épidémique porcine

Coronavirus respiratoire porcin (Sads-CoV)

Différents coronavirus de la chauve-souris

Betacoronavirus

Coronavirus du Sras (Sars-CoV)

Coronavirus du Mers (Mers-CoV)

Coronavirus de la Covid-19 (Sars-CoV2)

Virus de la sialodacryoadénite du rat

Virus hémagglutinant de l’encéphalomyélite porcine

Coronavirus bovin

Virus de l’hépatite de la souris

Différents coronavirus de la chauve-souris, dont le virus Bat-CoV RaTG13

Gammacoronavirus

Virus de la bronchite infectieuse aviaire

Virus de l’entérite transmissible de la dinde

Coronavirus du Beluga

Deltacoronavirus

Différents coronavirus aviaires

Le Sras fut responsable d’une épidémie sévère, de février à mai 2003, avec un taux de mortalité de 10%, tuant 774 personnes sur 8096 malades, surtout en Chine mais le Canada fut aussi très touché (avec 43 décès sur 251 malades). Il a fallu mettre en place d’importantes mesures de biosécurité pour assister à la fin de l’épidémie. Quand le Sras est arrivé à la mi-novembre 2002 dans la province du Guangdong, les cas n’ont pas été officiellement notifiés par crainte d’éventuelles retombées sociales ou économiques, permettant ainsi une large diffusion du virus. L’organisation mondiale de la santé (OMS) n’a été prévenue que le 11 février 2003...

Le Mers est apparu plus tard, en septembre 2012, et concerne principalement le Moyen-Orient, l’animal réservoir étant le dromadaire. A la fin de novembre 2019, 2494 cas ont été confirmés, dont 858 décès (soit un taux de mortalité de 34,4%). L’Arabie Saoudite a été le pays le plus touché avec 2102 cas, dont 780 décès (soit un taux de mortalité de 37,1%).

Alors que les premiers cas de Sras ont été observés en 2002 dans la province du Guangdong, il s’avère que la source géographique du virus semble être la province de Yunnan, ou le sud-ouest de la Chine, le principal réservoir animal étant vraisemblablement des chauves-souris fer à cheval (Rhinolophus sinicus). Une surveillance réalisée sur plus de cinq années sur ces chauves-souris dans une grotte de la province de Yunnan a permis de démontrer l’importante quantité de coronavirus pouvant être hébergés par ces chiroptères, dont certains proches du virus du Sras (Sars-CoV) et dénommés Sars-related coronavirus (Sarsr-CoV). Les scientifiques chinois soulignèrent même en 2017 que ces nouvelles informations sur l'origine et l'évolution du Sars-CoV mettaient en évidence la nécessité de se préparer à l'émergence future de maladies comme le Sras...

D’autres scientifiques américains avaient signalé dès 2015 le potentiel d’émergence des coronavirus présents dans les populations de chauves-souris, en particulier le coronavirus Shco14-CoV circulant couramment chez les chauves-souris fer à cheval du fait de sa réplication identique au Sars-CoV dans des cellules primaires de poumon humain. Ces mêmes scientifiques concluaient : « On ne sait pas si certains de ces coronavirus seront à l’origine d’un nouvelle épidémie mais il faut prévoir quand et comment s’y préparer pour y faire face »... Il était surtout évident pour ces scientifiques que la Chine représentait la zone à haut risque (le point chaud) d’où partirait l’épidémie.

La prédiction de ces scientifiques américains et chinois s’est réalisée avec l’apparition en décembre 2019 d’une pneumonie d’origine inconnue touchant 59 personnes dans la ville chinoise de Wuhan. Les personnes atteintes avaient surtout fréquenté le marché de fruits de mer de la ville où l’on vendait plusieurs animaux domestiques et sauvages, souvent vivants. Le 2 janvier 2020, ce marché fut fermé sans que l’on ait recherché l’origine de la contamination parmi les espèces animales vendues. Cette maladie émergente (dénommée Coronavirus disease 2019 ou Covid-19) est due à un coronavirus (Sars-CoV-2) où une autre chauve-souris fer à cheval (Rhinolophus affinis) est de nouveau incriminée en tant que réservoir. L’étude du génome du Sars-CoV-2 confirme qu’il s’agit d’un virus proche à 96,2% d’un coronavirus présent chez la chauve-souris (Sarsr-CoV;RaTG13), ce virus étant plus éloigné du virus du Sras (79%) ou de celui du Mers (50%).

Origine de la contamination par les coronavirus du Sras et de la Covid-19

On ne connaît pas l’origine exacte de la contamination humaine par le Sars-CoV-2 alors que l’on connaît le lien épidémiologique avec un marché aux animaux vivants sauvages ou domestiques, qui n’est pas sans rappeler l’origine du Sras également liée à un marché d’animaux vivants en Chine. La question n’est actuellement pas résolue et l’on ne peut que se baser sur les études réalisées sur le Sras-CoV. On peut regretter que des prélèvements n’aient pas été réalisés sur les animaux (en particulier les animaux sauvages) vendus vivants dans une grande proximité sur le marché de Wuhan malgré l’illégalité de leur vente avant la fermeture de ce marché.

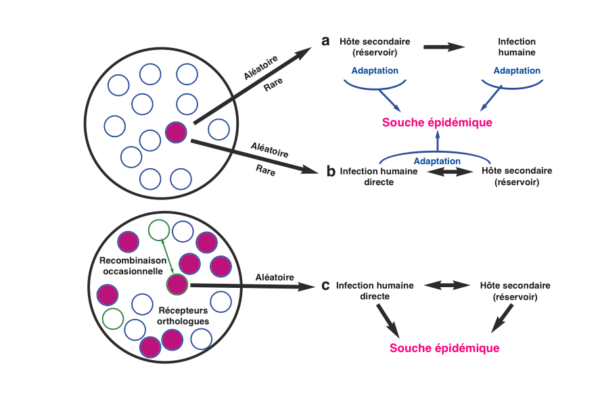

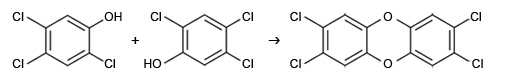

On peut retenir trois hypothèses à l’origine du franchissement d’un coronavirus de la barrière d’espèce de la chauve-souris vers l’Homme (fig. 2) :

a) Virus mutant avec nécessité d’un hôte intermédiaire pour infecter l’Homme

Si l’on se rappelle l’épidémie du Sras, des civettes palmistes masquées (Paguma larvata) d’origine sauvage ou provenant de fermes d’élevage, vendues vivantes sur les marchés, furent rapidement incriminées en tant que réservoirs de l’agent pathogène du coronavirus et il s’ensuivit un abattage massif de ces petits Viverridae par mesure de précaution avant que l’on ne découvre que la chauve-souris était le réservoir principal du Sars-CoV. Il s’ensuivit que l’hypothèse que la civette avait été l’hôte intermédiaire contaminée par la chauve-souris puis ayant contaminé ultérieurement l’Homme.

D’autres espèces présentes sur les marchés d’animaux vivants se sont révélées porteuses du Sars-CoV sans être retenues en tant qu’hôtes intermédiaires à l’origine du Sras : le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides), surtout recherché pour sa fourrure, et le blaireau furet (Melogale moschata) ainsi que les renards roux, les chats domestiques et les rats, ces espèces ayant pu avoir été contaminées par les civettes palmistes masquées, voire l’Homme sur les marchés (ou inversement).

Rappelons que d’autres animaux ont pu être infectés expérimentalement par le Sras-CoV : singes, chats et furets, souris, cobayes, hamsters.

Dans le cas de la Covid-19, le seul animal actuellement suspecté en tant qu’hôte intermédiaire potentiel entre la chauve-souris et l’Homme est le Pangolin (Manis pentadactyla et Manis javanica en Asie) mais les analyses métagénomiques permettant une telle suspicion nécessitent d’être confirmées. Le pangolin, de l’ordre des Pholidotes, vit dans les forêts en se nourrissant de termites et de fourmis. Cet animal sauvage est apprécié en Asie pour sa viande mais aussi pour ses écailles qui auraient des propriétés thérapeutiques en médecine traditionnelle asiatique. Il s’agit d’une espèce très braconnée dans le monde alors que la Convention internationale sur le commerce d'espèces sauvages menacées d'extinction (Cites) a voté en 2017 l’interdiction totale du commerce international des pangolins. L’avantage de la suspicion concernant le pangolin dans la Covid-19 sera un contrôle plus strict de son commerce, permettant de le protéger.

La possibilité d’un éventuel portage du Sars-CoV-2 par les animaux de compagnie a été évoquée lorsque l’on a découvert à Hong Kong, fin février 2020, un chien positif dont la propriétaire était malade. Le suivi de ce chien a permis de noter à plusieurs reprises un très faible taux de virus dans les premières voies respiratoires puis des résultats négatifs et l’absence d’anticorps sériques témoignant d’une infection transitoire et permettant de penser que la contamination s’est effectuée de la propriétaire vers le chien. Le chien est décédé deux jours après son retour de quarantaine chez sa propriétaire mais celle-ci a refusé une autopsie pour connaître la cause de ce décès. Il est vraisemblable que la mort du chien, de race Spitz nain (poméranien), très âgé (17 ans), a été causée par le stress de la quarantaine loin de sa propriétaire.

Un second chien de compagnie, de race berger allemand, dont le propriétaire était contaminé a été également découvert positif à plusieurs reprises et est en quarantaine à Hong Kong au 19 mars 2020. Comme le chien précédent, il ne présente aucun signe clinique. Un chien de la même résidence est aussi en quarantaine et sous surveillance bien que négatif. Le virus semble donc bien se transmettre aux chiens. Néanmoins, rien n’indique pour le moment que les chiens peuvent le transmettre à leur tour aux personnes non infectées ou à d’autres animaux rencontrés par exemple dans la rue. Il n’avait d’ailleurs jamais été observé que le Sars-CoV avait été transmis d’un animal de compagnie (chien ou chat) vers l’Homme mais il est justifié de respecter les mesures de biosécurité préconisées pour la Covid-19 en tenant compte aussi d’un portage viral possible par des animaux de compagnie lorsque leur propriétaire est contaminé.

b) Virus mutant infectant directement l’Homme

Mais le rôle d’hôte intermédiaire de la civette palmiste masquée reste hypothétique : si plusieurs cas de contamination humaine semblent avérés à partir de civettes palmistes masquées, dont certains cas bénins de Sras réapparus en 2004, il s’avère que des civettes palmistes masquées d’origine sauvage pouvaient être négatives, comme d’autres civettes dans des fermes d’élevage. Certaines civettes ont pu être contaminées dans les marchés d’animaux vivants ou dans les élevages souvent en surdensité animale, avec un mélange de diverses espèces animales.

Il s’agirait alors de la deuxième hypothèse, à savoir une contamination directe de l’Homme à partir de la chauve-souris, les civettes masquées ayant joué un rôle réservoir secondaire favorisant le maintien de l’infection animale et humaine dans les marchés d’animaux vivants. Cette hypothèse est plausible car une analyse phylogénétique a montré que les premières souches humaines du Sars-Cov étaient plus étroitement liées aux souches chauves-souris qu'aux souches civettes.

En Chine, les animaux sauvages et domestiques sont souvent vendus vivants sur les marchés (parfois abattus au moment de la vente). La promiscuité de ces différentes espèces peut favoriser des transferts inter-espèces et parfois une contamination à l’Homme. Cela a été démontré pour une autre maladie virale rencontrée en Chine : les cas humains dus au virus aviaire influenza H7N9 observés ont pu diminuer drastiquement en 2013 avec l’interdiction des marchés de volailles vivantes à l’origine des contaminations.

c) Adaptation ou recombinaison du virus permettant d’infecter directement l’Homme

La troisième hypothèse permet de suspecter une contamination directe de l’Homme à partir de la chauve-souris à la suite d’une recombinaison d’un Sarsr-CoV présent chez l’animal. La recombinaison pourrait avoir lieu au niveau de la protéine S (dénommée spike du fait de sa forme en pointe).

La plupart des chauves-souris hébergeant les Sarsr-CoV se retrouvent en Chine, surtout dans certaines zones rurales du sud de la Chine (province de Yunnan) où les habitations sont proches de grottes abritant des Chiroptères. Une étude sérologique montrant 2,7% de séropositivité chez 218 personnes vivant à proximité de ces grottes permet de suggérer la possibilité d’une contamination directe.

Les chauves-souris, consommées régulièrement, peuvent être vendues vivantes sur des marchés, favorisant ainsi les franchissements des barrières d’espèce, notamment vers l’Homme. Le risque est surtout plus élevé pour le chasseur manipulant les animaux, avec la possibilité de contact avec le sang ou la survenue de morsures, que pour l’acheteur. Les contacts fréquents entre l’Homme et des chauves-souris vivantes peuvent être aussi la conséquence d’un changement dans leurs écosystèmes naturels (changement climatique, déforestation, urbanisation...).

Une contamination par des animaux vendus sur le marché de Wuhan ayant été fortement suspectée dès le début de l’épidémie, ce marché a été fermé rapidement sans que des prélèvements aient été effectués sur les animaux vivants vendus alors que l’on connaissait le rôle important joué par ces marchés dans l’épidémie du Sras.

Comme tous les virus à ARN de manière générale, les coronavirus sont connus pour avoir un taux de mutation élevé pendant la réplication et sont sujets à la recombinaison si différents virus infectent le même individu. Les populations de chauves-souris hébergent plusieurs types de coronavirus (cercles blancs à contour bleu). Le Sars-CoV serait la conséquence d’une mutation au sein de l’hôte (cercle rouge) ayant permis de façon aléatoire et rare l’émergence d’une souche chez un nouvel hôte.

La première hypothèse (a) concerne un hôte intermédiaire comme la civette (souche civette) ayant permis ultérieurement la contamination humaine. Cependant les premières souches humaines du Sars-CoV étant plus étroitement liées aux souches chauves-souris qu'aux souches civettes, il est possible que la contamination humaine ait été directe à partir de la chauve-souris (hypothèse b), les civettes masquées ayant joué un rôle réservoir secondaire favorisant le maintien de l’infection animale et humaine dans les marchés d’animaux vivants. Une troisième hypothèse (c) est la présence de multiples virus proches du Sras n’ayant pas subi de mutation et hébergés par les chauves-souris. Une adaptation secondaire ou une recombinaison avec une protéine de pointe lui permettant de se lier aux récepteurs cellulaires humains (cercle de contour vert) peut favoriser une contamination directe de l’Homme.

Aspects cliniques et épidémiologiques de la Covid-19

Au début de l’apparition de la maladie en Chine, les symptômes observés, rappelant ceux d’une affection grippale avec de la toux et une hyperthermie, n’étaient pas identiques au Sras et les premiers cas de mortalité rapportés concernaient des personnes âgées et/ou atteintes d’autres affections sévères. Cela peut expliquer les premiers propos rassurants de l’OMS alors que les autorités chinoises mettaient en place des mesures de biosécurité particulièrement exceptionnelles (56 millions de personnes confinées dans la province de Hubei, interdiction du commerce d’animaux sauvages, interdiction de voyager, fermeture de la Cité interdite, de la Grande Muraille et des parcs Disney, importantes restrictions de circulation, construction d’hôpitaux dédiés en quelques jours, prolongement du congé du nouvel an chinois, etc.). Ce n’est que le 11 mars 2020 que l’OMS a déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie (il s’agit de la première pandémie causée par un coronavirus).

Cependant le virus a pu se propager pendant plus de deux mois en Chine, voire dans d’autres pays, avant la mise en place des mesures de biosécurité drastiques décidées après le 23 janvier 2020, de nombreux déplacements de personnes ayant pu avoir lieu, en particulier avec les préparatifs du nouvel an chinois.

Le 20 mars 2020, la pandémie de Covid-19 a surtout concerné la Chine (81 250 infectés, dont 3253 décès) sur les 246 275 déclarés, l’Italie étant le second pays le plus touché (41 035 infectés et 3405 décès). La France est le septième pays touché (10 891 cas, dont 371 décès). Alors que le taux des nouveaux cas quotidiens diminue en Chine (le berceau de cette pandémie), les autres pays voient la maladie se propager, souvent de façon exponentielle car il n’y a pas eu un contrôle des voyageurs arrivant de Chine lors du début de l’épidémie, ce contrôle étant d’ailleurs particulièrement difficile du fait de cas asymptomatiques. Il est difficile de connaître maintenant le nombre exact de personnes réellement infectées car le virus circule maintenant dans le monde entier sans que des tests soient maintenant effectués sur toutes les personnes atteintes, en particulier chez les personnes présentant des symptômes discrets, d’autant plus qu’il est possible que certaines personnes infectées comme les jeunes enfants puissent être asymptomatiques.