Alain Delacroix

Professeur honoraire, chaire « Chimie industrielle – Génie des procédés » du Conservatoire national des arts et métiers

L’arsenic est le 33e élément de la classification de Mendeleïev. Il est disséminé sur terre sous diverses formes. On peut le trouver à l’état natif, mais le plus souvent sous forme d’arsénopyrite de fer, le mispickel, qui en est le principal minerai. Il en existe une quantité importante dans les mines d’or, en particulier en France où la mine de Salsigne est à l’origine d’un grave problème de pollution dans la région. Il existe aussi sous forme de magnifiques cristaux d’orpiment As2S3 jaunes ou de réalgar As4S4 rouges.

Sa toxicité est connue depuis l’Antiquité et son usage en tant que poison a perduré jusqu’à nos jours. Les dérivés de l’arsenic ont tous une toxicité chronique très importante et sont, entre autres, cancérigènes. Mais leur toxicité aiguë varie largement avec le type de composé. L’arsenic lui-même a une dose létale DL50 (dose causant la mort de 50% des individus) d’un peu moins de 800 mg/kg de poids corporel, soit 60 g pour un homme de 75 kg, ce qui est énorme – plus la DL50 est faible, plus le produit est dangereux. Le trioxyde d’arsenic, en revanche, a une dose létale comprise entre 1 et 3 mg/kg de poids corporel, soit entre 75 et 225 mg pour tuer un individu de 75 kg. Il a été longtemps utilisé comme mort aux rats et c’est souvent en tant que tel qu’il a servi à se débarrasser des importuns.

C’est au VIIIe siècle que le célèbre alchimiste arabe Geber prépare l’anhydride arsénieux ou trioxyde d’arsenic As2O3, une poudre blanche, insipide et sans odeur. Il est très utilisé au Moyen Age et à la Renaissance, où les Borgia l’emploient de façon courante. Catherine de Médicis est réputée avoir importé d’Italie ce moyen pratique de se débarrasser d’autrui. As2O3 devient alors la « poudre de succession », largement utilisée par la marquise de Brinvilliers et la Voisin avec les conséquences que l’on sait. Ce poison est très pratiqué jusqu’au XIXe siècle car les symptômes de l’empoisonnement ressemblent à ceux du choléra qui est endémique à l’époque.

Au XIXe siècle, deux empoisonnements à l’arsenic ont conduit à des procès célèbres, dont le second est historiquement le premier à faire l’objet d’expertises scientifiques contradictoires.

L’affaire Jégado

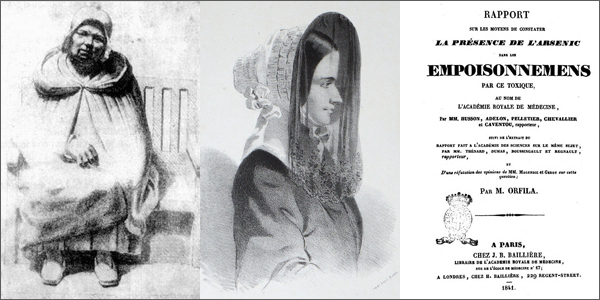

Le premier cas est une utilisation massive d’oxyde d’arsenic par Hélène Jégado. Née en 1803, elle vit une jeunesse relativement heureuse chez des agriculteurs bretons pauvres. Devenue domestique et, malheureusement pour ses employeurs, cuisinière, elle trouve des emplois dans toute la Bretagne et partout où elle passe, les cadavres s’accumulent. Elle tue des enfants, des curés, des domestiques et est même accusée d’avoir homicidé sa sœur et une de ses tantes. Ses exploits s’arrêtent à Rennes car dans la dernière famille où elle est employée, trop de décès suspects attirent l’attention de Théophile Bidard de La Noë, avocat et expert en affaires criminelles. Il enquête et fait procéder à une autopsie qui révèle un empoisonnement à l’arsenic. Hélène Jégado est arrêtée le 2 juillet 1851 mais nie toute implication. En l’absence de preuves, l’intime conviction du juge d’instruction la mène néanmoins devant la cour d’assise d’Ille-et-Vilaine. Reconnue coupable, elle est exécutée à Rennes. Toutefois, et heureusement, elle avouera ses crimes la veille de son exécution.

La carrière criminelle d’Hélène Jégado a duré dix-huit ans et a pu passer inaperçue car le choléra sévissait à l’époque dans la région. On ne connaît pas le nombre exact de ses victimes, qui se situe entre 36 et 80, ce qui fait d’elle, semble-t-il, la plus grande tueuse en série de l’histoire de France. Son procès est passé toutefois relativement inaperçu car le coup d’Etat du futur Napoléon III occupait alors les gazettes.

L’affaire Lafarge

La deuxième affaire du XIXe siècle est celle de Marie Lafarge et se situe dans un tout autre milieu. Elle est la petite-fille de Jacques Collard de Montjouy et d’Hermine de Compton, qui se sont rencontrés chez madame de Genlis par l’entremise de Talleyrand. Jacques Collard est un ami du général Dumas et le tuteur de ses enfants, dont Alexandre âgé alors de trois ans. Hermine de Compton est probablement la fille naturelle du duc d’Orléans Philippe Egalité et de madame de Genlis (Stéphanie Félicité du Crest, comtesse de Genlis, marquise de Sillery, a été gouvernante de Louis-Philippe, qui en a été très amoureux ! Les maquettes de madame de Genlis représentant différents ateliers de l’époque et servant à l’éducation de Louis-Philippe étaient jadis exposées au Musée national des techniques à Paris). La fille de Jacques Collard et d’Hermine de Compton épouse André Laurent Cappelle, dit le baron Cappelle. Leur fille, Marie Cappelle, est élevée au château de Villers-Hélon dans l’Aisne et reçoit une excellente éducation. Son mariage précipité avec Charles Pouch-Lafarge, maître de forges au Glandier (commune de Beyssac en Corrèze), est célébré le 11 août 1839 à Notre-Dame de Paris. En fait, Charles Lafarge, plus ou moins ruiné, avait lorgné la dot de 80 000 francs-or de la jeune fille. Après le mariage, les deux époux rejoignent la Corrèze et Marie découvre le Glandier, une vieille demeure délabrée où grouillent les rats. Elle y déprime et supplie son époux de la laisser partir, ce qu’il refuse. Essayant de retisser les liens avec lui, elle lui lègue tous ses biens alors que lui, en cachette, teste en faveur de sa mère et de sa sœur.

En novembre 1839, Charles Lafarge part à Paris pour ses affaires et pendant ce temps, Marie demande à un certain Barbier d’aller lui chercher de la mort aux rats pour tuer ceux qui infestent sa demeure. Le 14 décembre 1839, elle fait confectionner par sa cuisinière un gâteau pour son mari, avec du lait bien sûr non pasteurisé, qui mettra quatre jours pour arriver à Paris. Après l’avoir consommé, Charles Lafarge tombe malade. Il rentre au Glandier, où il décède le 14 janvier 1830 dans d’atroces souffrances.

La mère de Charles fait alors courir le bruit que sa belle-fille a empoisonné son fils et elle prévient les autorités. Une enquête est ouverte et, le 16 janvier, une autopsie est effectuée, qui n’indique rien de spécial. Le 15 janvier, la perquisition au Glandier montre de l’arsenic partout, mais les analyses toxicologiques sur le corps de Charles n’en trouvent qu’une trace minime. Le 23 janvier 1840, Marie Lafarge est arrêtée. Curieusement, le 10 février 1840, on découvre une parure de diamant qu’elle aurait volée à une amie, la comtesse Léautaud. En juillet 1840, Marie Lafarge est condamnée à deux ans de prison pour ce vol.

Le 3 septembre 1840, le procès pour assassinat débute devant la cour d’assises de Tulle et a un grand retentissement. La presse opposée au pouvoir de Louis-Philippe dénonce violemment la « bâtarde orléaniste devenue empoisonneuse ». A ce procès va avoir lieu une querelle d’experts qui préfigure celle qu’on verra un bon siècle plus tard avec la « bonne dame de Loudun ». Le célèbre Mathieu Orfila, père de la toxicologie en médecine légale, relève des traces d’arsenic dans le corps de Charles Lafarge. Raspail est requis par la défense pour une contre-expertise mais il arrive à Tulle quatre heures après le verdict. Il aurait dit : « On a trouvé de l’arsenic dans le corps de Lafarge ? Mais on en trouverait partout, même dans le fauteuil du président ». La querelle d’expert va attirer l’attention des Académies des sciences et de médecine, qui créent une commission dont Joseph Caventou est le rapporteur. Son Rapport sur les moyens de constater la présence de l’arsenic dans les empoisonnements par ce toxique n’apaisera pas les esprits.

Le 19 septembre 1840, Marie Lafarge est condamnée aux travaux forcés à perpétuité et conduite au bagne de Toulon, mais Louis-Philippe va commuer sa peine en détention criminelle. Sa santé se dégradant, elle est transférée dans la maison de santé de Saint-Rémy de Provence, puis Napoléon III la gracie en juin 1852. Elle décède le 7 septembre suivant à Ussat en Ariège.

Pendant sa détention, Marie Lafarge a écrit un journal intime, qui sera publié en quatre tomes en 1841 et 1842.

En 2011, des descendants de sa famille ont déposé une demande de révision.

Comme pour Marie Besnard, dont le procès a eu lieu un peu plus d’un siècle plus tard, la présence d’arsenic naturel, en faible voire en forte quantité dans l’environnement, complique la tâche des experts et conduit à des procès difficiles, à l’issue incertaine. Si dans le cas d’Hélène Jégado, les crimes sont certains bien que difficiles à prouver, dans le cas de Marie Lafarge, il n’est pas impossible que son mari soit mort, en réalité, de la typhoïde.